Introduction #

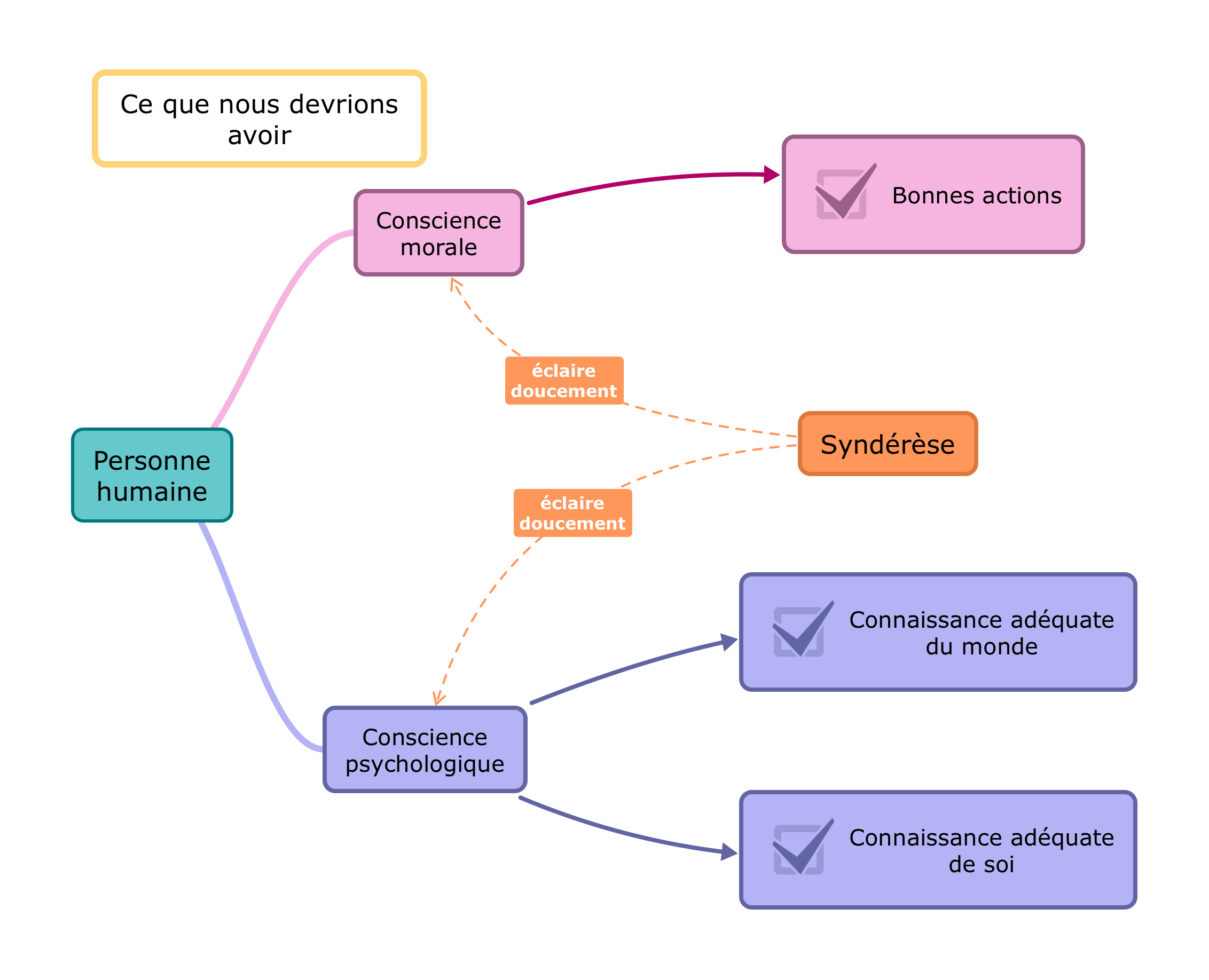

Notre conscience, pour avoir une connaissance juste du réel ou pour avoir une connaissance juste concernant la bonté ou la méchanceté de nos actes, a besoin d’être éclairée par des principes clairs. C’est justement le rôle que joue en nous ce que Thomas d’Aquin appelle la syndérèse. Pour répondre à la question de ce cours, il faut donc d’abord bien comprendre ce qu’est cette syndérèse.

La syndérèse est pour lui l’étincelle de la conscience ou encore la fine pointe de l’âme. C’est la partie de notre âme qui veille sur elle. Il semble que ce soit pour lui la fine pointe de notre intelligence. Cependant, il pourrait être bon de compléter ce qu’il dit par les réflexions de Blaise Pascal et de Dietrich von Hildebrand en indiquant qu’une autre faculté qu’ils appellent le cœur pourrait être aussi la source de la syndérèse. Nous verrons ces apports à la fin de ce cours. Commençons d’abord par préciser le sens du mot syndérèse.

Le mot syndérèse vient du grec syntêrêsis qui veut dire : conserver, garder avec soin. Cicéron traduira ce terme grec par le latin conservatio qui désigne l’action de conserver. Chez lui, il désigne la loi primordiale selon laquelle tout être tend à vivre conformément à sa nature.

Pour Thomas d’Aquin la syndérèse est un habitus naturel. En utilisant le terme grec qui est à l’origine du terme latin habitus, on dirait une « èxis » naturelle. Par ce terme d’habitus, il faut entendre, une aisance à agir présente en nous. Par naturel, il faut entendre que cette aisance à agir n’a pas besoin de se développer, elle est déjà donnée avec notre propre nature. Elle n’a pas besoin d’être acquise, elle est déjà présente.

Tout être humain possède cette syndérèse. Dans la Somme de Théologie, première partie, question 79 article 12, Thomas d’Aquin nous dit à son sujet :

C’est un habitus « qui nous incite au bien et murmure contre le mal ».

Précisément, voilà ce qu’il dit :

« C’est pourquoi l’on dit que la syndérèse incite au bien, et proteste contre le mal, lorsque nous nous mettons, à l’aide des premiers principes pratiques, à la recherche de ce qu’il faut faire, et que nous jugeons ce que nous avons trouvé. »

La syndérèse est donc ce qui nous donne la connaissance des premiers principes pratiques et elle se manifeste en nous incitant à faire le bien ou en murmurant contre le mal. Le problème n’est donc pas la présence ou l’absence de syndérèse, le problème c’est plutôt de réussir à l’écouter. J’ai délibérément retouché la traduction française que l’on trouve habituellement pour être plus fidèle au latin en choisissant le verbe murmurer qui se trouve bien dans le texte latin. La syndérèse n’est pas forcément une voix tonitruante. C’est bien plutôt un murmure. Cela veut dire qu’il nous faut faire un effort d’attention pour l’écouter.

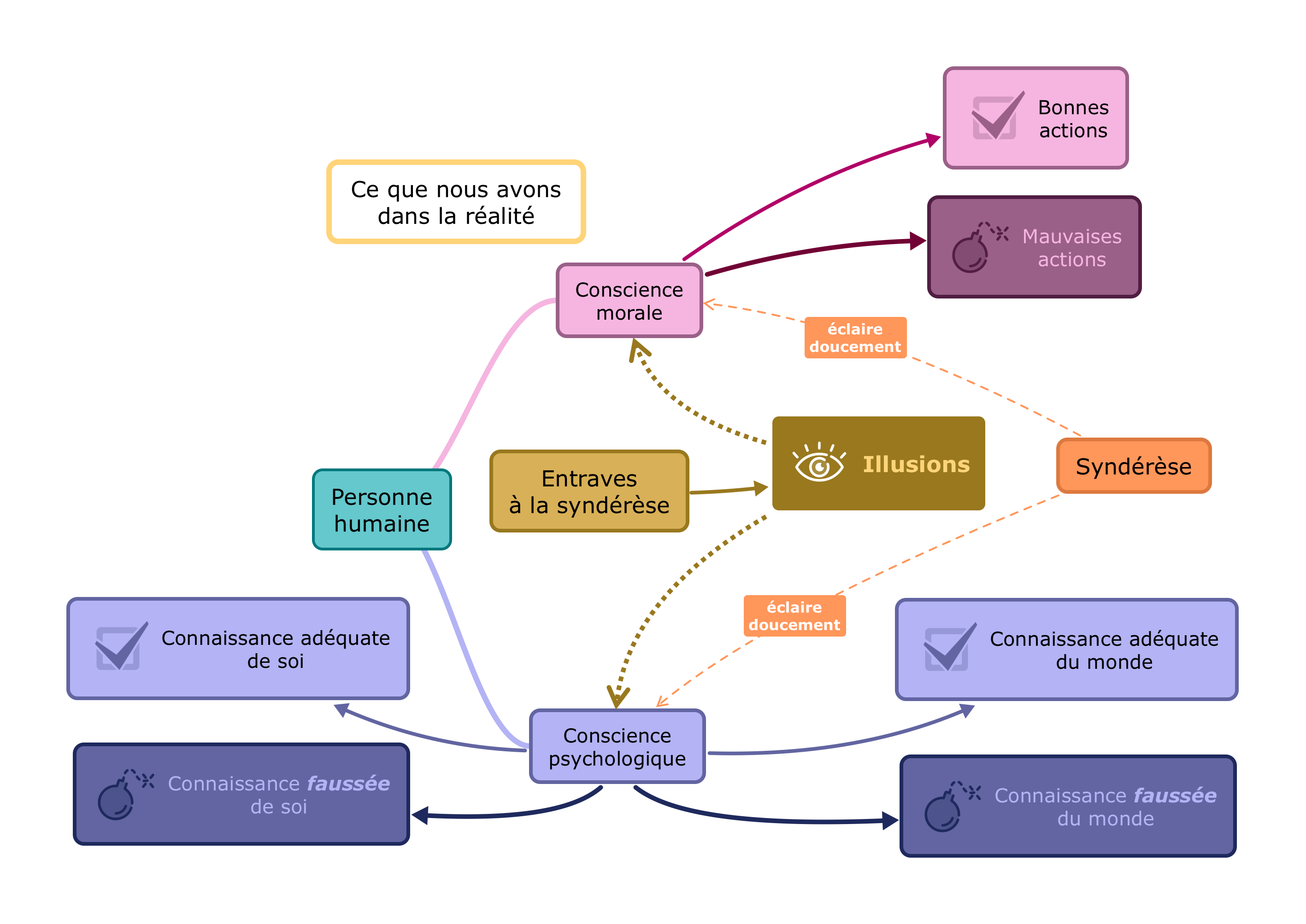

L’enjeu de cette notion de syndérèse est important. En effet, comprendre le rôle de la syndérèse et les difficultés que nous pouvoir avoir à écouter ce qu’elle nous dit, permet de comprendre où se trouve la source du mal. Une fois que nous avons bien compris quelles étaient les origines du mal, il est plus facile d’éviter de le faire. En effet, notre conscience morale est la connaissance que nous avons du bien ou du mal de nos actions. Pour que cette connaissance soit véritable, il faut qu’elle réussisse à suivre les conseils donnés par la syndérèse. Si elle n’arrive pas à suivre ses conseils, elle confondra bien réel et bien apparent, mal réel et mal apparent.

3 questions concernant la syndérèse #

Dans son livre De Veritate, exactement à la question XVI, Thomas d’Aquin va se poser trois questions supplémentaires concernant la syndérèse. Voyons maintenant ces trois questions et les réponses qu’il nous donne.

La syndérèse est-elle une puissance ou un habitus ? #

Selon lui, c’est une connaissance de la vérité dans le domaine pratique qui se fait sans recherche. Elle est naturellement présente en l’homme comme semence de toute connaissance qui va en découler. Elle est donc présente sous la forme d’un habitus afin que l’homme puisse l’avoir sous la main dès qu’il en a besoin. Ce n’est donc pas une puissance, un potentiel, mais un habitus, c’est-à-dire une aisance à agir déjà acquise.

La syndérèse peut-elle se tromper ? #

Selon lui, elle est le principe permanent qui résiste à tout mal et consent à tout bien. Elle ne peut donc pas se tromper. En revanche, dans l’application des principes donnés par elle, notre conscience peut se tromper. Ce n’est pas la syndérèse qui se trompe, c’est notre utilisation de cette syndérèse par notre volonté et notre intelligence qui peut se tromper. Notre conscience peut mal appliquer ce que lui dit la syndérèse de manière générale quand elle vise des actions particulières. Elle peut manquer d’attention au murmure de la syndérèse et se laisser influencer par des émotions, des désirs, des interprétations imaginatives.

Ce n’est donc pas la syndérèse qui se trompe, mais notre conscience par défaut d’attention.

Cela peut venir d’une mauvaise utilisation de notre intelligence dans l’application des premiers principes pratiques en raison d’une mauvaise utilisation des trois opérations de notre intelligence. Nous faisons soit une erreur de conception, soit une erreur de jugement, soit une erreur de raisonnement. Cela peut aussi venir d’une mauvaise utilisation de notre volonté parce que celle-ci n’est pas assez fortifiée par les vertus afin d’avoir la force suffisante pour appliquer dans la vie concrète ces premiers principes. Il peut donc y avoir deux catégories de défaillance : une défaillance de notre intelligence et une défaillance de notre volonté.

La syndérèse peut-elle s’éteindre dans une personne ? #

Selon Thomas d’Aquin le verbe éteindre peut avoir deux sens :

- La lumière que représente la syndérèse peut disparaître ;

- Cette lumière n’arrive plus à éclairer correctement notre action.

Pour lui, la lumière de la syndérèse ne peut pas disparaître car elle appartient à la nature-même de l’âme humaine. C’est par elle que l’âme humaine est dite intelligente (plus encore que rationnelle ou raisonnable). Elle ne peut donc pas s’éteindre dans ce sens là. Car si c’était le cas, cela voudrait dire que l’homme aurait perdu sa nature humaine !

Quelque part le sens commun comprend cela en partie quand il nous dit que tels actes sont des actes inhumains. Certains actes ne sont pas dignes de la nature humaine. Cependant, ce sens commun se trompe quand il croit que les humains qui font ces actes inhumains cessent par là-même d’être humains. Ils restent humains au sens noble du terme car ils restent capables de renoncer à leurs atrocités. Cela ne veut pas dire, malheureusement, qu’ils y renonceront, mais ils en restent cependant capables.

Cependant, la lumière de la syndérèse peut aussi ne plus réussir à éclairer nos actes car des entraves l’empêchent de jouer son rôle. Pour lui, il y a alors deux possibilités :

- La personne humaine n’arrive plus à suivre sa lumière :

- Par perte du libre arbitre, par exemple à cause de la folie ;

- Par perte de l’usage de la raison, par exemple à cause d’une lésion au cerveau.

- La personne humaine met en veilleuse sa syndérèse quand :

- Elle est emportée par une passion trop forte, une passion ardente ;

- Elle a laissé grandir en elle un habitus mauvais, c’est-à-dire un vice ;

- Elle croit en de faux raisonnements ou de mauvaises persuasions.

Les entraves à la syndérèse #

La syndérèse étant donnée par notre nature humaine, nous devrions être capable de faire le bien. Cependant, il n’est pas difficile de constater que nous faisons malheureusement le mal beaucoup trop souvent. La présence des entraves à la syndérèse permet de comprendre d’où peut venir cette incapacité à réaliser le bien. Il est donc nécessaire de bien comprendre ce qui se passe en nous. En effet, si nous n’arrivons pas à suivre les conseils de la syndérèse, ce ne sont pas seulement nos actes vis-à-vis des autres qui peuvent être mauvais, ce sont aussi nos actes vis-à-vis de nous-mêmes. Plus encore, ce n’est pas seulement notre conscience morale qui peut se tromper, mais c’est aussi notre conscience psychologique.

Pour le dire autrement, les entraves à la syndérèse viennent fausser nos juments moraux mais aussi nos jugements de connaissance. À cause d’elles, nous pouvons nous écarter de notre véritable identité personnelle, nous pouvons suivre des chemins d’aliénation. Il peut donc être utile de mieux visualiser ce qui se passe.

Parmi ces entraves, le ressentiment représente un cas à part qui est malheureusement assez peu connu. Les deux philosophes qui ont le plus contribué à mettre en évidence le fonctionnement du ressentiment sont les philosophes allemands Fiedrich Nietzsche (1844, 1900) et Max Scheler (1874, 1928). Nous prendrons le temps dans notre prochain cours de présenter ce sentiment très particulier qui vient fausser notre conscience aussi bien au niveau psychologique qu’au niveau moral.

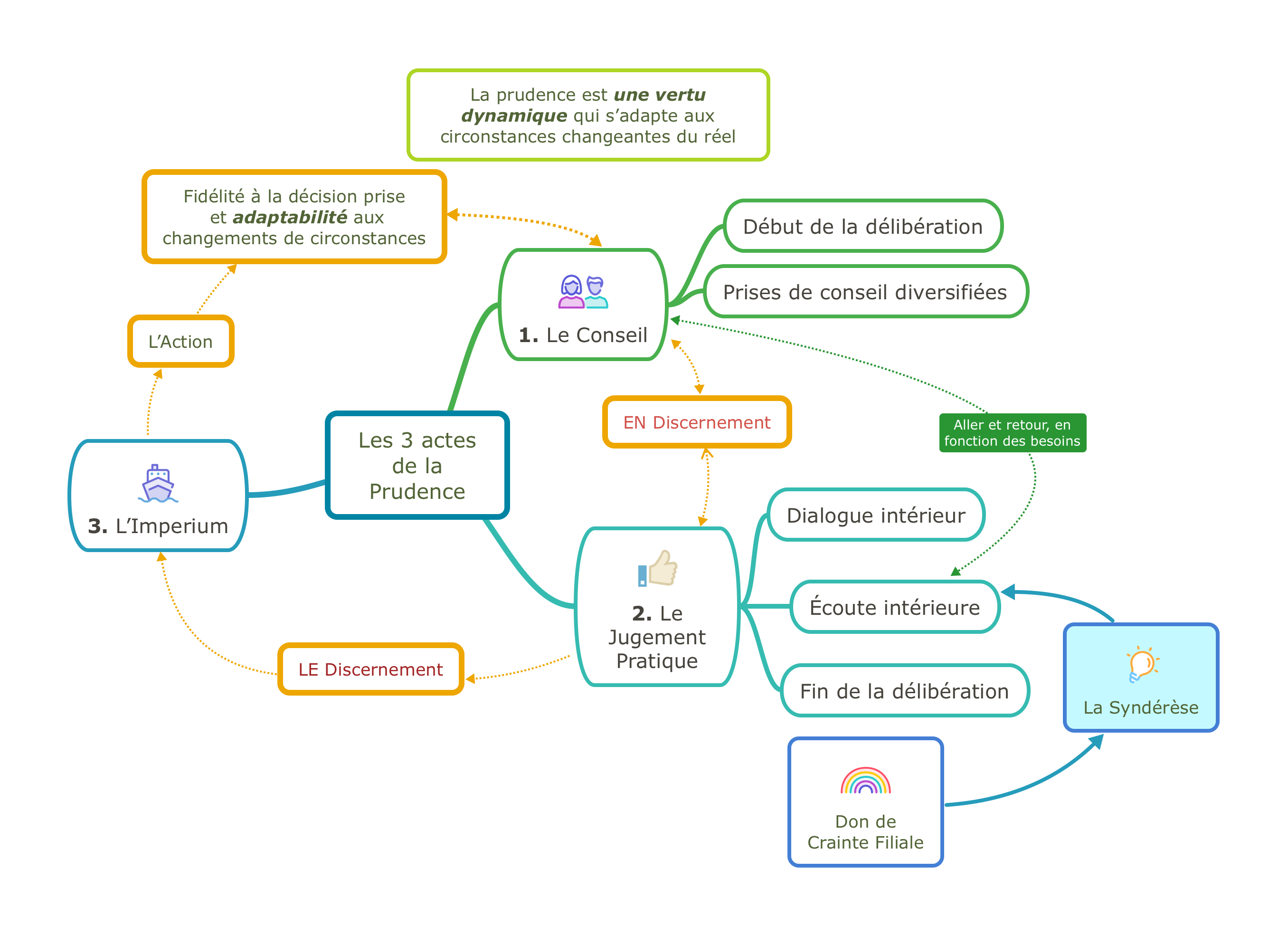

La vertu de prudence #

Nous aurons l’occasion de revenir sur la vertu de prudence dans notre cours sur le bonheur. Cependant comme c’est la force morale qui nous permet de bien discerner ce qu’il nous faut faire pour réaliser le bien dans ce monde, il semble tout à fait légitime de prendre le temps dans ce cours sur la conscience de commencer à la présenter. Par rapport à la question posée dans ce cours, c’est justement la vertu de prudence qui va nous donner la force morale nous permettant d’écouter la syndérèse et donc de faire en sorte que notre conscience soit éclairée. Sans vertu de prudence, malheureusement, les entraves à la syndérèse risque fort de l’emporter.

Définition #

La prudence se définit comme étant la force morale permettant d’appliquer la droite règle des actions à faire. Cette droite règle nous est donnée par la syndérèse. Un homme prudent agit avec le désir de faire le bien et ce de manière intelligente. En grec ancien, le mot prudence se disait phronésis. Il peut à la fois se traduire par le mot prudence mais aussi par l’expression intelligence pratique. Cela nous permet de retenir que la prudence, c’est la force morale qui permet d’utiliser notre intelligence dans tous les domaines de nos actions humaines.

Les 3 actes de la prudence #

Thomas d’Aquin est précis quand il analyse la vertu de prudence. Il nous dit qu’elle comporte toujours 3 actes et qu’il ne faut en négliger aucun. Voici ces 3 actes :

- Le conseil qui commence la délibération et auquel la délibération peut revenir si nécessaire ;

- Le jugement pratique qui termine la délibération ;

- L’Imperium ou le commandement qui préside à l’exécution de la chose décidée.

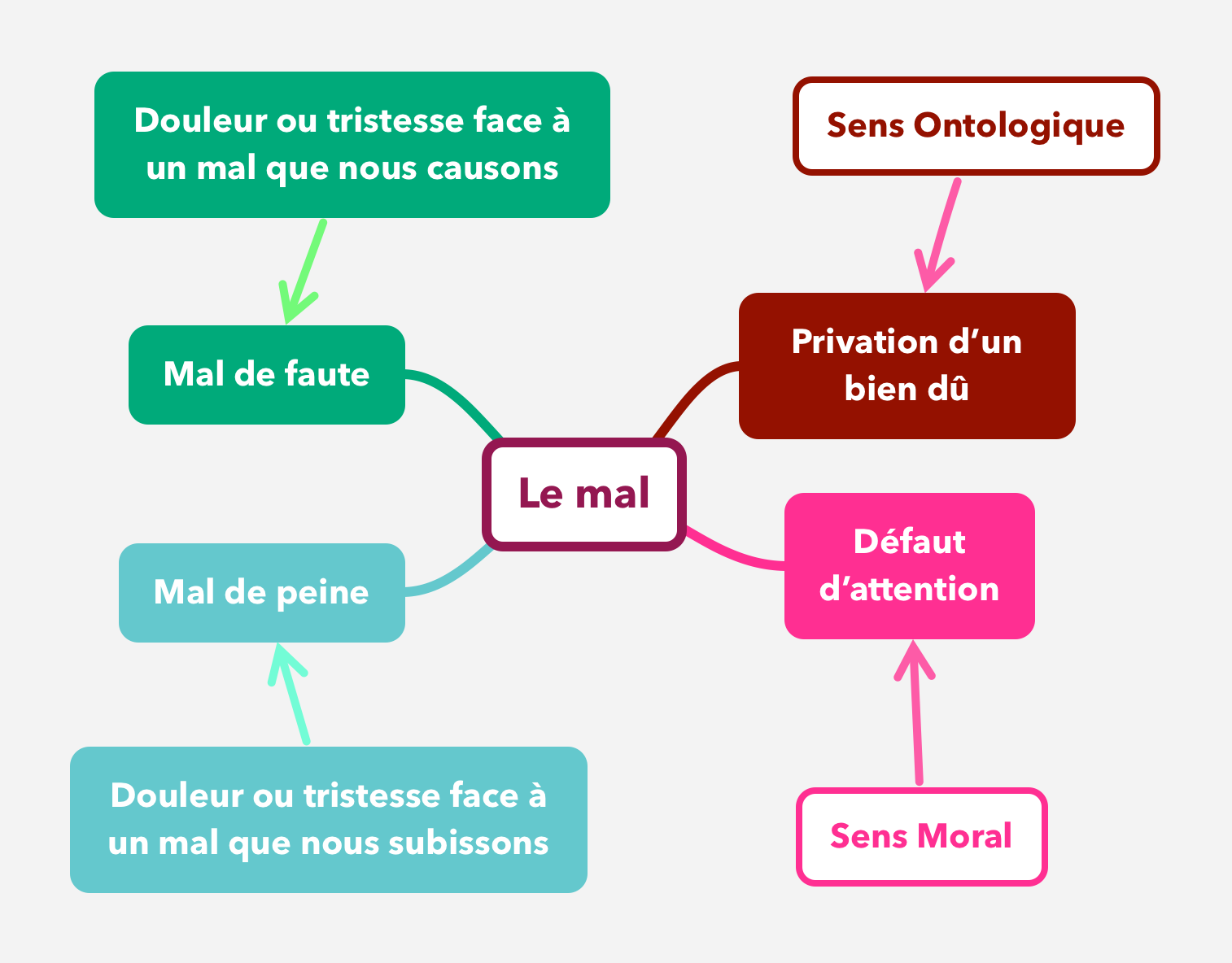

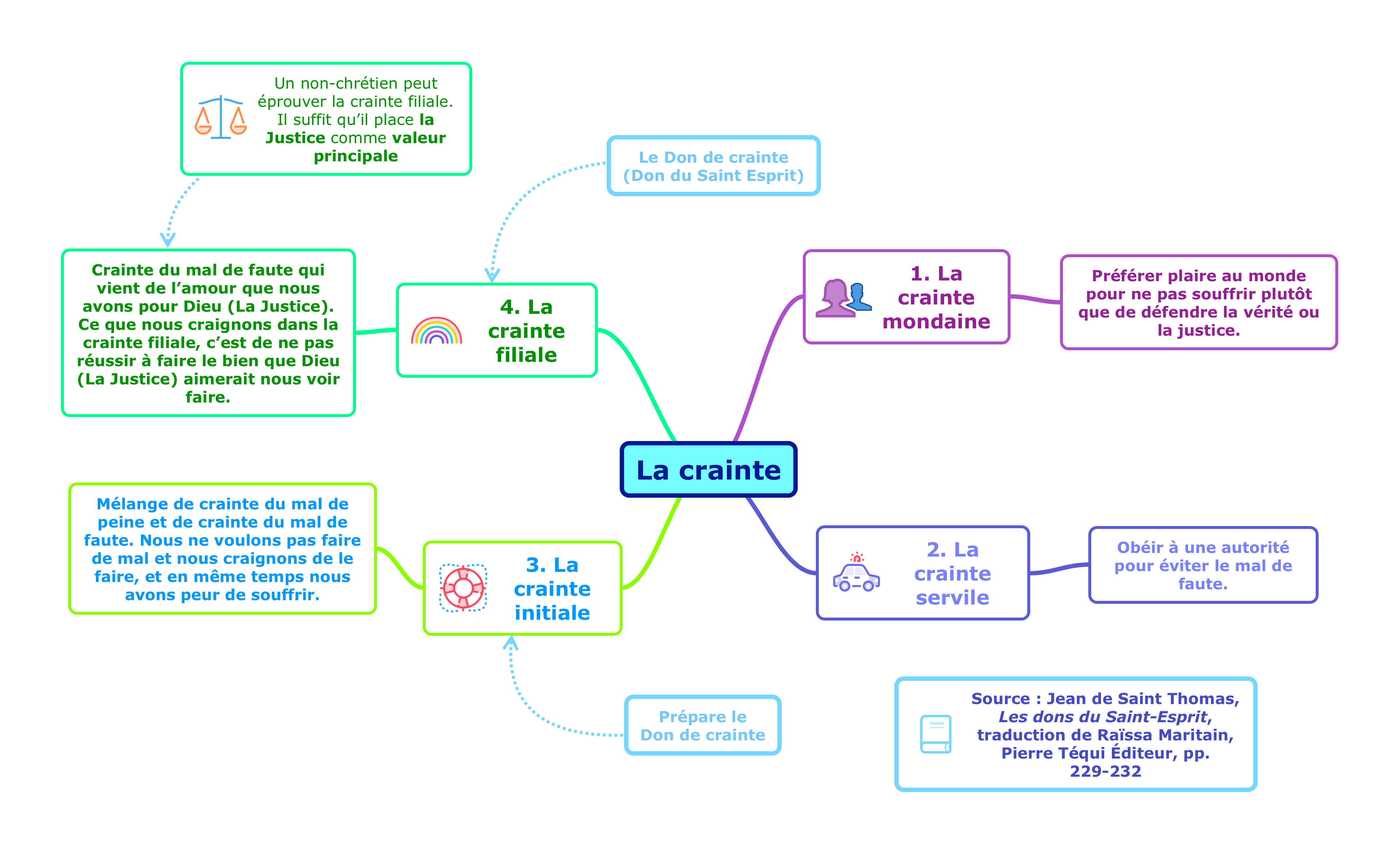

La crainte filiale #

Dans la mindmap ci-dessus, la notion de crainte filiale n’est pas si évidente à comprendre. Pour bien la comprendre, il faut déjà réussir à bien distinguer le mal de peine du mal de faute. Voici cette distinction :

Une fois que l’on a compris cette distinction, il est plus facile de comprendre les distinctions que Jean de Saint Thomas réalise entre les différentes craintes :

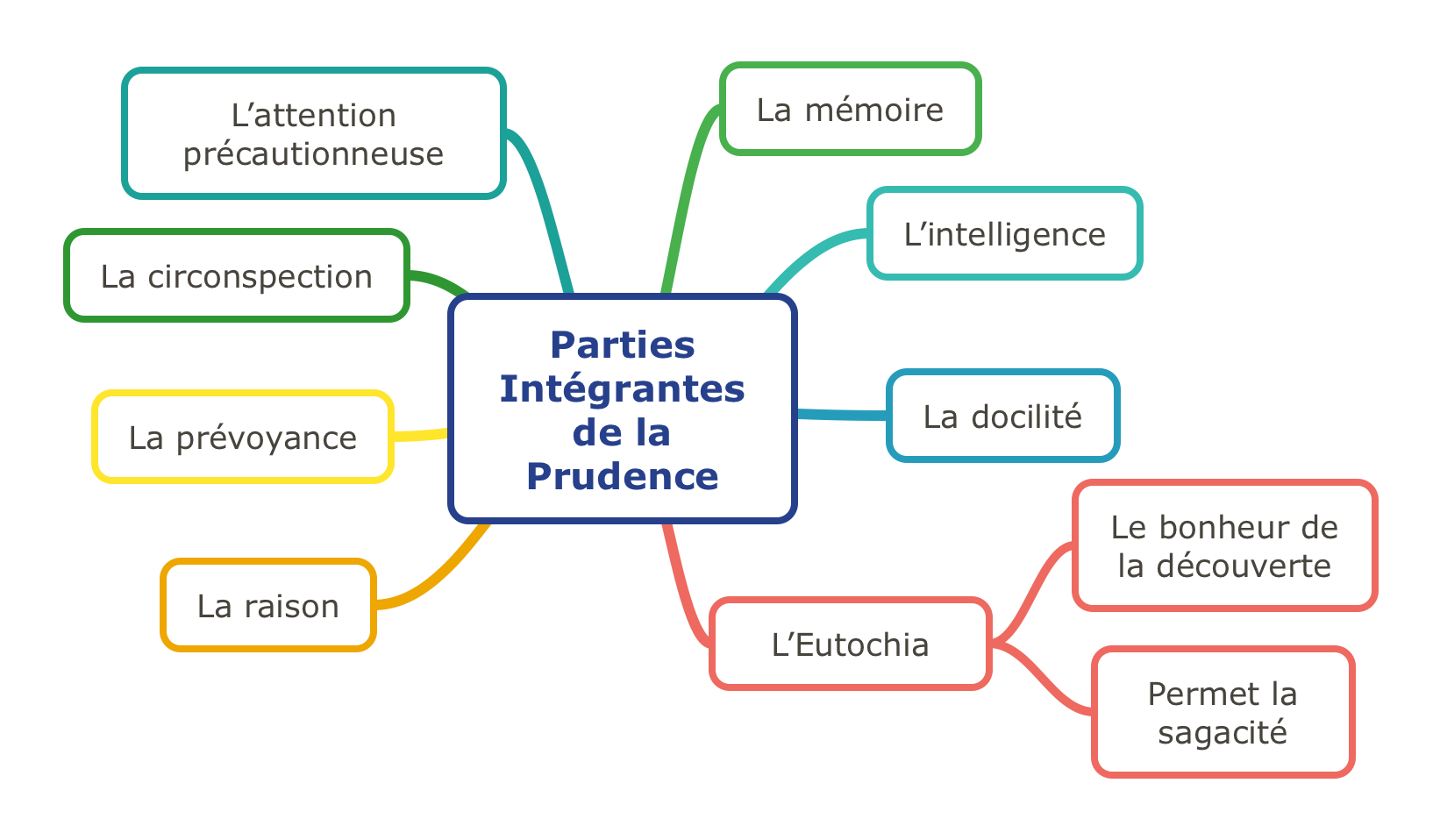

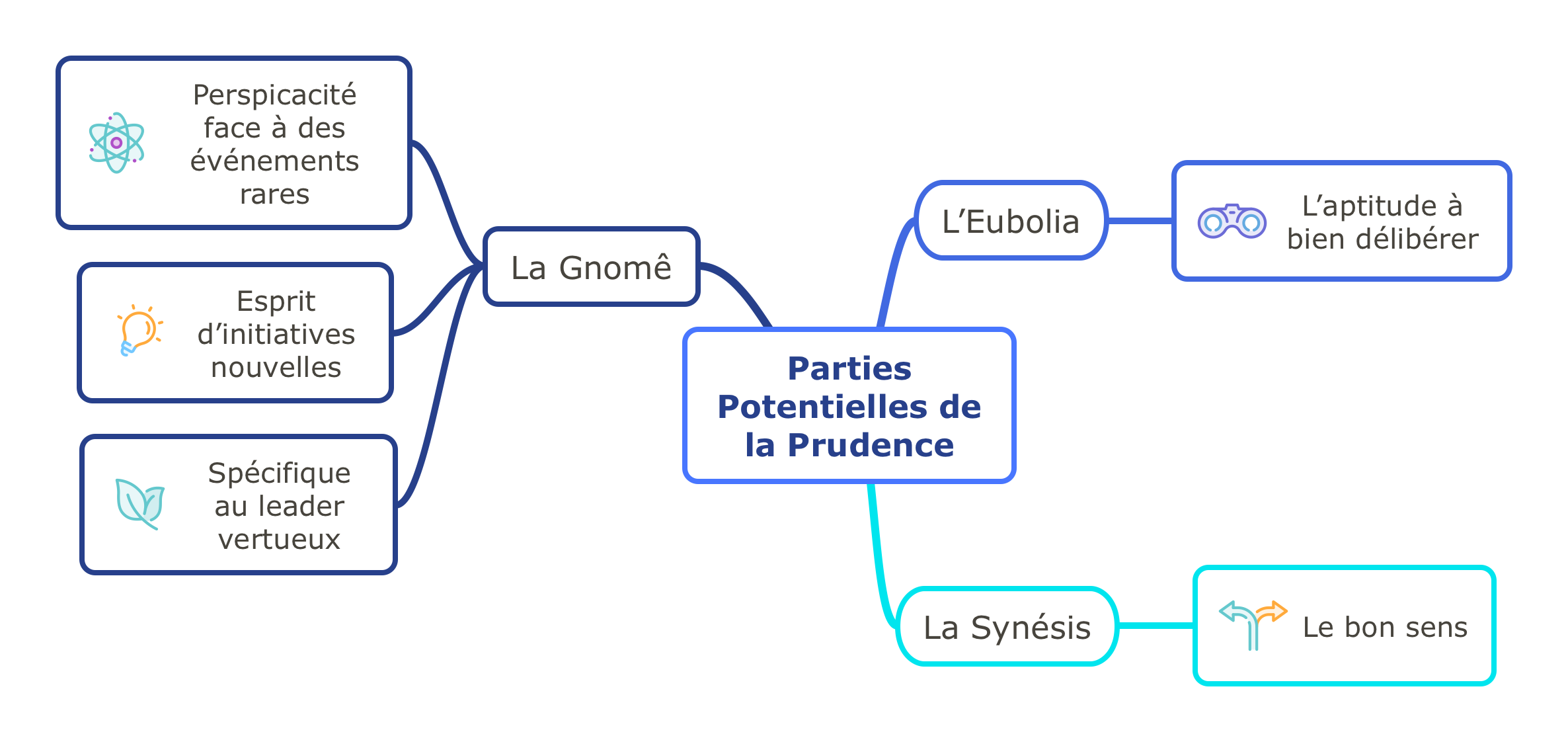

Les parties intégrantes et potentielles de la prudence #

La vertu de prudence comporte selon Thomas d’Aquin plusieurs parties. Il distingue deux sortes de parties, les parties intégrantes qui sont nécessaires à l’existence de la vertu de prudence, et les parties potentielles qui peuvent ne pas être présentes mais qui améliorent cependant son fonctionnement. Par exemple, quand nous construisons une maison, ses parties intégrantes sont les fondations, les murs et le toit. Les parties potentielles de la maison, seraient alors les toilettes ou la climatisation. Une maison n’a pas besoin d’avoir des toilettes intérieures pour être une maison, mais c’est quand même plus confortable d’en avoir. Voici dans les deux mindmaps suivantes, les parties intégrantes et les parties potentielles de la prudence :

La Gnomê #

La partie potentielle de la prudence que Thomas d’Aquin appelle gnomê, est fort utile dans notre époque d’accélération du développement technologique. Cependant, elle n’est que rarement présentée. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus à son sujet, voici un petit article sur la gnomê.

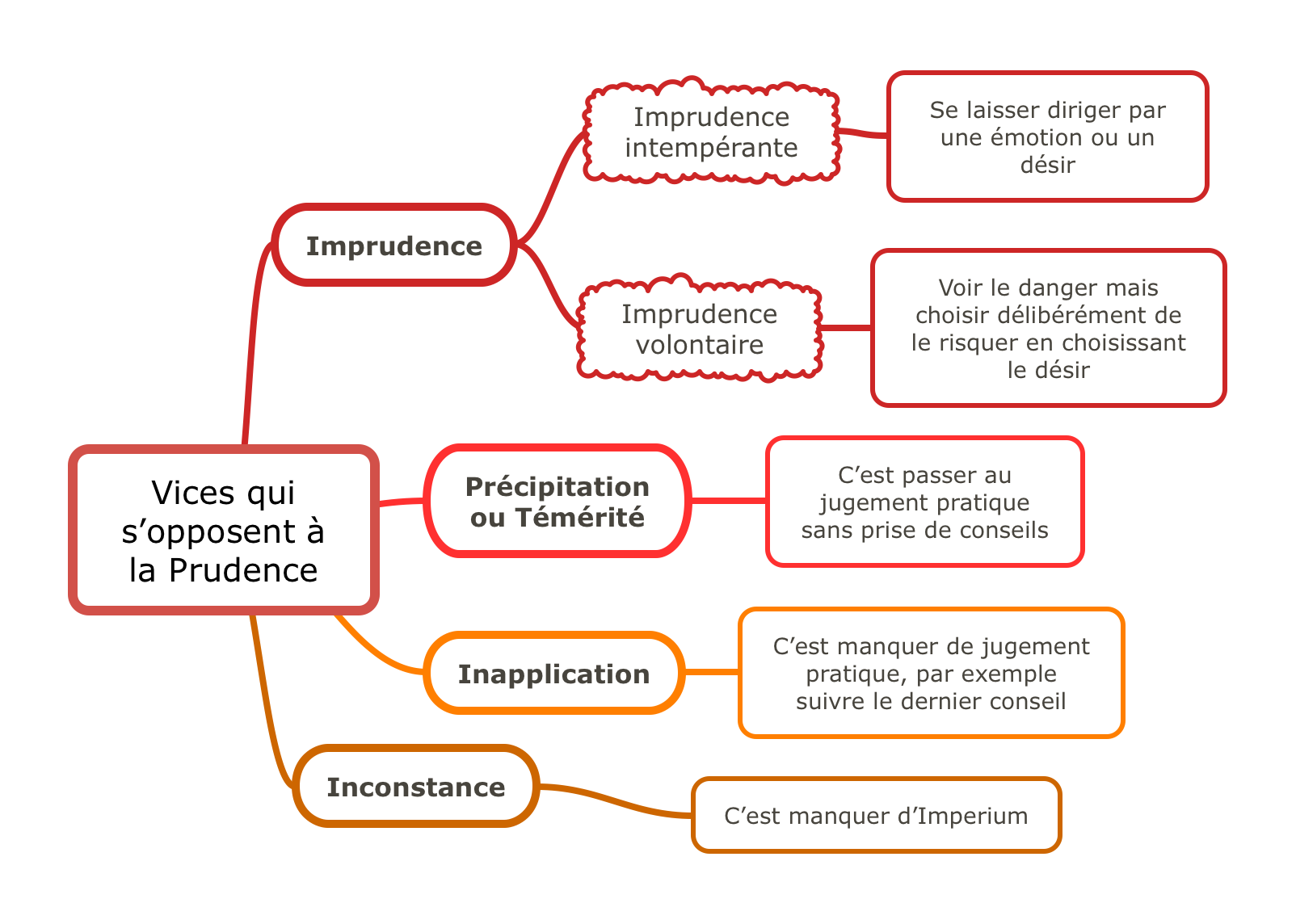

Les vices qui s’opposent à la prudence #

Par ailleurs, il existe des vices qui nous empêchent de développer correctement notre vertu de prudence. Ils viennent accentuer la présence des entraves à la syndérèse et nous poussent alors à faire du mal. Il est donc important de les connaître pour éviter de leur laisser une trop grande part dans notre existence. Les voici :

La vertu de justice comme boussole pour notre prudence #

La vertu de prudence fournit le Juste Milieu et le Kaïros pour toutes les autres vertus, nous verrons ces notions avec précision dans notre cours sur le bonheur. Elle représente aussi la pleine adéquation aux circonstances. Elle vise le Bien Commun en l’orientant vers le Bien Ultime, tout en respectant la hiérarchie des biens. Cependant, sans la vertu de Justice, elle ne serait qu’une préparation au bien. C’est la vertu de Justice qui réalise et incarne le bien.

Le « Suum Cuique » #

La justice correspond au Suum Cuique. C’est le proverbe juridique latin assez connu :

« Justicia est constans et perpetua voluntas jus Suum Cuique tribuendi ».

On peut traduire ce proverbe ainsi :

« La justice est la ferme et perpétuelle volonté de donner à chacun ce qui lui est dû ».

On trouve aussi cette formulation dans Le Quadrige de Josef Pieper :

« La justice est l’habitus en vertu duquel, avec une volonté ferme et constante, on reconnaît à chacun son droit ».

Importance du Droit Naturel #

Avec Josef Pieper on peut faire le constat qu’avant la vertu de justice existe ce que l’on appelle le droit naturel. Par cette expression, il ne faut surtout pas entendre la loi du plus fort que beaucoup d’auteurs semblent reconnaître comme étant l’une des lois principales de la nature. Cette prétendue loi du plus fort évacue l’existence dans la nature des symbioses et des diverses autres associations comme les coopérations ou les mutualismes, et ne retient que les relations de prédations ou de parasitismes. Cette prétendue « loi du plus fort » généralise abusivement un certain type de comportement entre les espèces, en oubliant les autres types de comportement.

Ce que l’on appelle le droit naturel est donc très différent de la loi du plus fort. Le droit naturel repose sur la nature des personnes et des choses concernées. C’est l’idée assez simple à comprendre que la nature d’une personne précède le comportement que les autres personnes peuvent avoir sur elle. Cette nature est reçue, elle n’est pas fabriquée. Ce n’est donc pas l’homme qui invente ou fabrique la nature d’une personne. La nature d’une personne n’est donc pas le fruit d’une convention humaine, d’un vote majoritaire dans une assemblée législative. Elle existe avant toute assemblée, avant toute convention.

Le code génétique d’un être humain qui va permettre l’élaboration de cet être humain au cours de l’embryogénèse et qui va structurer sa spécificité physiologique, n’a pas été décidé par une convention humaine, n’a pas été voté lors d’une assemblée législative. Il est reçu.

La vertu de justice repose sur ce constat qu’avant d’être une force morale qui rend à chacun son dû, elle est la reconnaissance de cette réception d’une nature qu’elle se doit de respecter. Refuser de reconnaître cette réception, c’est se raconter l’histoire que l’être humain serait le créateur de lui-même. Cette histoire est soit imaginaire soit pire, mensongère. Elle ne saurait être réaliste. C’est pourquoi Josef Pieper rappelle dans son livre Le Quadrige que :

« Si quelque chose contredit, par soi-même le droit naturel, il ne peut être rendu juste par volonté humaine ! »

Il le dit à l’époque pour s’opposer aux lois antisémites mises en place par le « droit » nazi, qui ne reconnaissait pas aux juifs le statut juridique de personne humaine. Cependant ce qu’il soutient à l’époque est toujours d’actualité. Aucune convention humaine ne peut par un vote remettre en question le droit naturel, car la doctrine du droit naturel repose sur le fait même que l’homme reçoit une nature qu’il n’a pas lui-même choisi. Toute civilisation qui refuse de reconnaître cela est morbide et est appelée nécessairement à s’effondrer à plus ou moins brève échéance puisqu’elle nie l’existence de la réalité.

Le « Suum Cuique » est inaliénable #

C’est pourquoi le Suum Cuique est inaliénable. Cela veut dire que l’homme ne peut pas décider légitimement de le retirer. Il peut certes créer des législations qui refusent de reconnaître son existence, mais ces législations aboutissent à l’aliénation de l’homme. Ce sont donc des législations illégitimes pour lesquelles nous ne sommes pas tenus d’obéir en âme et conscience. La force armée qui soutient ces législations peut certes contraindre des personnes à obéir en faisant preuve de violence, mais la force armée ne fait pas la légitimité. Elle peut faire la législation, mais pas la légitimité.

La plupart des régimes politiques qui refusent de reconnaître le Suum Cuique ne peuvent le faire qu’en forçant le consentement de la conscience. Soit il force le consentement de la conscience par la force brute, la violence, soit il force le consentement de la conscience par la fabrique du consentement. Ce dernier moyen est peut-être encore plus dangereux que la violence car à la différence de la violence, il peut malheureusement anesthésier notre conscience.

Josef Pieper ajoute en parlant de l’inaliénabilité du Suum Cuique :

« Elle se fonde sur la nature de celui à qui quelque chose est dû. »

Et, concernant l’être humain :

« Cette nature est d’être une personne, c’est-à-dire un être spirituel, entier en soi, existant pour soi, en vue de soi et sa propre perfection. »

C’est pourquoi, il ne saurait y avoir de vertu de justice sans reconnaître d’abord que tout être humain possède en premier lieu deux biens dus :

- La vie, qui est son premier bien dû ;

- La liberté de qualité, qui est son deuxième bien dû.

Toute personne, toute institution, qui refusent ces deux biens dus, sont illégitimes. Elles peuvent être puissantes, armées ; elles ne sauraient être légitimes.

Justicia est ad alterum #

Terminons avec ces précisions sur la justice comme vertu que donne Josef Pieper.

Par l’expression latine « Justicia est ad alterum », il faut entendre que la vertu de justice a toujours affaire avec l’altérité de l’autre, c’est-à-dire sa différence personnelle. Elle ne se tourne pas seulement vers l’autre en tant que le représentant d’une espèce vivante, mais elle se tourne vers l’autre en tant qu’elle est une personne unique et irremplaçable par cette unicité-même.

Pour le dire autrement, Être juste signifie : accueillir l’autre en tant qu’autre, accueillir l’autre en tant qu’il est différent de nous-mêmes. La vertu de justice dit alors par ses actes : « l’autre existe, il n’est pas comme moi, et il lui revient cependant ce qui lui est sien ».

Ainsi l’homme juste n’est juste qu’en tant qu’il confirme l’autre dans son altérité et qu’il l’aide à obtenir ce qui lui revient. C’est justement ce que notre conscience morale nous incite à devenir, c’est-à-dire à devenir des justes.

Il est donc finalement facile de reconnaître les justes que nous avons recontrés, en prenant soin de discerner dans l’épaisseur du recul temporel. Les justes, ce sont ceux qui nous ont accueillis tels que nous sommes en s’émerveillant de notre caractère unique, en visant en permanence notre protection et notre épanouissement personnel, et ce, en respectant toujours notre liberté de qualité.

Discernement et liberté intérieure #

Pour bien discerner, il est donc bon de développer nos vertus de prudence et de justice. Cela se réalise d’autant mieux que nous prenons le temps de penser au sens où l’entend Hannah Arendt dans son livre Considérations Morales que vous avez à lire cette année. Pour elle, penser revient à prendre soin d’entretenir régulièrement un dialogue intérieur de soi à soi. Pour que ce dialogue intérieur soit harmonieux, il est bon d’apprendre à mieux écouter les murmures de notre syndérèse. Ce n’est qu’à partir de cette écoute que notre liberté intérieure grandit !

Nous pourrions le dire de manière encore plus précise : notre liberté intérieure naît de notre dialogue intérieur qui s’accorde régulièrement le temps du silence afin de mieux écouter ce que nous dit notre cœur.

Je rappelle encore une fois ici que le cœur ne se confond pas comme le pensait Jean-Jacques Rousseau avec les émotions ou les sentiments, mais représente comme le pensait Blaise Pascal, l’unité de l’ensemble de notre personnalité : intelligence, volonté, sensibilité et imagination.

Répondre par email