La Méthode Socratique comme remède à l’orgueil d’Auguste Comte #

Il peut sembler surprenant de présenter la méthode socratique pour introduire les problèmes posés par nos sciences actuelles. Cependant Peter Kreeft nous rappelle dans son livre Socratic Logic que Socrate semble être le premier a avoir pris conscience que la troisième opération de l’intelligence, le raisonnement, pouvait utiliser deux méthodes différentes, l’induction et la déduction, puis le premier à les avoir combiner intelligemment ensemble afin de découvrir la vérité sur les choses étudiées.

Sans le savoir, Socrate ouvre la longue histoire de l’évolution des sciences dans l’histoire de l’Occident, évolution qui se répandra peu à peu à l’ensemble de notre planète. En présentant la méthode Socratique, nous découvrons finalement la pièce maîtresse de tous les développements scientifiques futurs. Notre monde moderne avec les révolutions scientifiques de ces deux derniers siècles a souvent trop tendance à se croire le plus doué de toute l’histoire de l’humanité. Il a tendance à croire que c’est lui qui a ouvert la porte de la véritable recherche de la vérité et que ce qui était avant lui n’était que balbutiements enfantins.

Cette croyance trouve peut-être son paroxysme avec la loi des trois états défendue par le philosophe français Auguste Comte. Ce philosophe semble en effet résumer en sa personne tous les paradoxes et tout l’orgueil de notre monde moderne occidental qui continuent d’habiter notre « post-modernité ». Sans rentrer trop dans les détails de sa pensée, il peut être bon d’avoir un petit aperçu de sa loi des trois états avant de présenter la méthode Socratique. Nos contemporains sont en effet souvent influencés par cette loi des trois états même s’ils ne savent pas que cette influence prend sa source au XIXème siècle.

La loi des 3 états d’Auguste Comte #

Dans son livre Discours sur l’esprit positif qui date de 1842, Auguste Comte soutient que l’humanité est passée par trois états et trois états seulement. Il se croit investit du rôle de nous les faire connaître, espérant par là que l’humanité restera définitivement dans le troisième état. Voici ces trois états tels qu’il les nomme et les décrit :

- L’état théologique ou fictif, c’est un état enfantin de l’humanité qui cherche à connaître les causes et qui imagine des origines spirituelles aux événements du monde. Cet état passe selon lui nécessairement par trois phases, une phase fétichiste (on dirait plutôt aujourd’hui animiste), une phase polythéiste et une phase monothéiste.

- L’état métaphysique ou abstrait qui n’a qu’un rôle provisoire à l’image de celui joué par l’adolescence par rapport à l’enfance et à l’âge adulte. Il a pour rôle de critiquer l’état théologique et de préparer l’avènement de l’état scientifique. Il reste encore trop général dans sa recherche des causes mais réagissant à l’opression de la théologie, il prépare les avancées futures. Pour lui, l’état métaphysique a surtout été caractérisé par le siècle des Lumières, il lui reproche cependant d’être encore trop déiste.

- L’état scientifique ou positif qui correspond selon lui à l’âge adulte de l’humanité et qui représente un plein développement de la raison. Cette raison a renoncé à connaître les causes des événements du monde pour ne s’intéresser qu’à ce qui est à sa portée, les lois de l’univers, c’est-à-dire les invariants que nous pouvons constater grâce à nos observations et à nos expériences. Cet état est nécessairement, selon lui, athée et matérialiste.

Il ne s’aperçoit pas évidemment du caractère contradictoire de son 3ème état : il est tellement emporté par la beauté de son propre ton assertif qu’il n’arrive pas à relire son raisonnement pour en apercevoir les failles. En effet, un peu d’attention à ce qu’il dit suffit pour voir que si la raison humaine ne peut pas avoir accès à la connaissance des causes de l’univers mais seulement aux invariants, aux lois, qu’elle peut observer, alors elle ne peut pas non plus affirmer la non existence de Dieu et l’existence de la seule matière. La seule chose qu’elle pourrait affirmer si elle était vraiment dans l’état dans lequel il la décrit, c’est qu’elle ne peut rien affirmer sur les causes. Elle ne peut donc ni déterminer si Dieu est la cause de ce monde, ni qu’il n’existe aucun dieu cause de ce monde. Si les causes sont hors de portée, il ne reste alors que l’humilité de celui qui avoue ses limites et qui se tait.

Or ce n’est pas ce qu’il fait et cela en devient presque comique. En effet, Auguste Comte, commence par rabaisser toute forme de religion comme étant un état de naïveté dû à une sorte d’enfance. Il soutient ensuite que le véritable état adulte et viril (c’est lui qui emploie cet adjectif) de l’humanité est le règne de la raison qui accepte sa finitude (ses limites). Et pour finir, et c’est cela qui est particulièrement comique, il se proclame lui-même Grand Prêtre de l’Humanité, pour l’ensemble des humains sur terre. Il prétend que les grands scientifiques et les grands intellectuels comme lui sont les seuls voués à une quasi-immortalité par leur survie dans la mémoire de l’Humanité.

Bref, pour celui qui prend un peu de recul, il invente une nouvelle religion, une religion où l’homme devient une sorte de nouveau dieu, et où les prières qui lui permettraient de satisfaire ses besoins seraient les incantations scientifiques et technologiques. Il se réserve évidemment pour lui-même le rôle de Grand-Prêtre de l’Humanité (l’expression est de lui) qui encourage les hommes à devenir de nouveaux prêtres, c’est-à-dire des scientifiques. La Science s’écrit alors avec un grand S et remplace en tant que nouvelle religion toutes les religions passées.

Dans cette nouvelle religion, il n’y a plus d’ouverture à la transcendance, mais plutôt un travail d’édification de l’homme par l’homme qui transforme la nature matérielle à sa disposition pour satisfaire ses prétendus besoins qui finalement vont finir par se confondre avec ses désirs désordonnés. Chez lui, la Science est devenue une religion, la religion de l’« Homme », c’est elle qui sauvera l’homme et amènera le bonheur sur cette terre par les seuls moyens humains. Les scientifiques sont les nouveaux prêtre, les techniciens les nouveaux diacres : nous leur devons une véritable vénération, et une véritable obéissance respectueuse.

Pour quelqu’un qui prétendait que les religions passées représentaient un état d’enfance et de naïveté, il est plutôt surprenant de voir qu’à la fin de sa vie, il se croyait lui-même investi d’une mission quasi évangélisatrice où il se retrouve lui-même à la place du messie, c’est-à-dire du sauveur de l’humanité en sa qualité de Grand Prêtre de l’humanité. Sa nouvelle religion est athée et matérialiste, et toute personne qui la critique n’est qu’un enfant qui ignore sa propre naïveté. Cependant, lui, Auguste, est au-dessus de ces pauvres enfants naïfs, et peut enfin guider l’humanité pour les siècles des siècles à venir vers l’épanouissement matériel grâce aux développements des sciences et des techniques.

On peut se demander si Auguste Comte n’est pas devenu le Grand-Prêtre secret et oublié d’une partie de notre humanité actuelle qui prétend avec nos amis transhumanistes la sauver grâce à l’invention d’une Intelligence Artificielle Généralisée qui pourra nous servir tel un dieu enchaîné qui serait notre propre esclave.

À l’heure où la planète croule sous les déchets technologiques, où la moitié des espèces vivantes ont disparu en moins de 50 ans en raison de l’extension des villes bétonnées, des monocultures intensives à coup d’engrais, de pesticides et d’insectides, l’avenir radieux que ce grand prêtre de l’humanité ou ces disciples actuels, peut-être inconscients, nous promettent, devient de moins en moins crédible.

Nos énergies fossiles s’amenuisent, et pourtant une ferme de serveurs pour l’Intelligence Artificielle consomme plus de mille fois plus d’énergie et de matières premières qu’une ferme de serveur pour le moteur de recherche Google. Les conflits planétaires qui ressemblent plus à des courses aux matières premières et aux énergies fossiles qu’à la défense de causes justes, augmentent ses dernières années sous nos yeux. Et que nous propose-t-on ? De faire confiance à certains experts scientifiques et à nos maîtres en technologie, de nous laisser guider par eux, afin qu’ils puissent nous donner l’Intelligence Artificielle Généralisée qui résoudra tel un dieu enchaîné tous nos problèmes ? D’acheter le dernier smartphone à la mode pour pouvoir bénéficier au plus vite des réponses, des images et des vidéos, générées par ces intelligences artificielles?

Il est peut-être temps d’écouter la sagesse venue du fond des âges en regardant ce que conseillait Socrate. Son humilité ainsi que sa précision intellectuelle pourraient en effet fortifier notre prudence face à cette démesure technologique qui se traduit par des *tensions géopolitiques de plus en plus fortes.

La méthode socratique #

Loin de vouloir remplacer toutes les religions du monde ou tous les états de l’humanité passée, Socrate invente par ses dialogues avec les jeunes d’Athènes, une méthode qui va inspirer les nombreux chercheurs qui vont prendre le temps de réfléchir à sa manière de faire. Il me semble que cette méthode modeste, mais pourtant très précise, a le mérite de nous faire reprendre confiance dans les sciences à l’heure où nous assistons en partie à leur détournement prométhéen suscité par l’orgueil et la cupidité du cœur humain refusant de développer la vertu de tempérance.

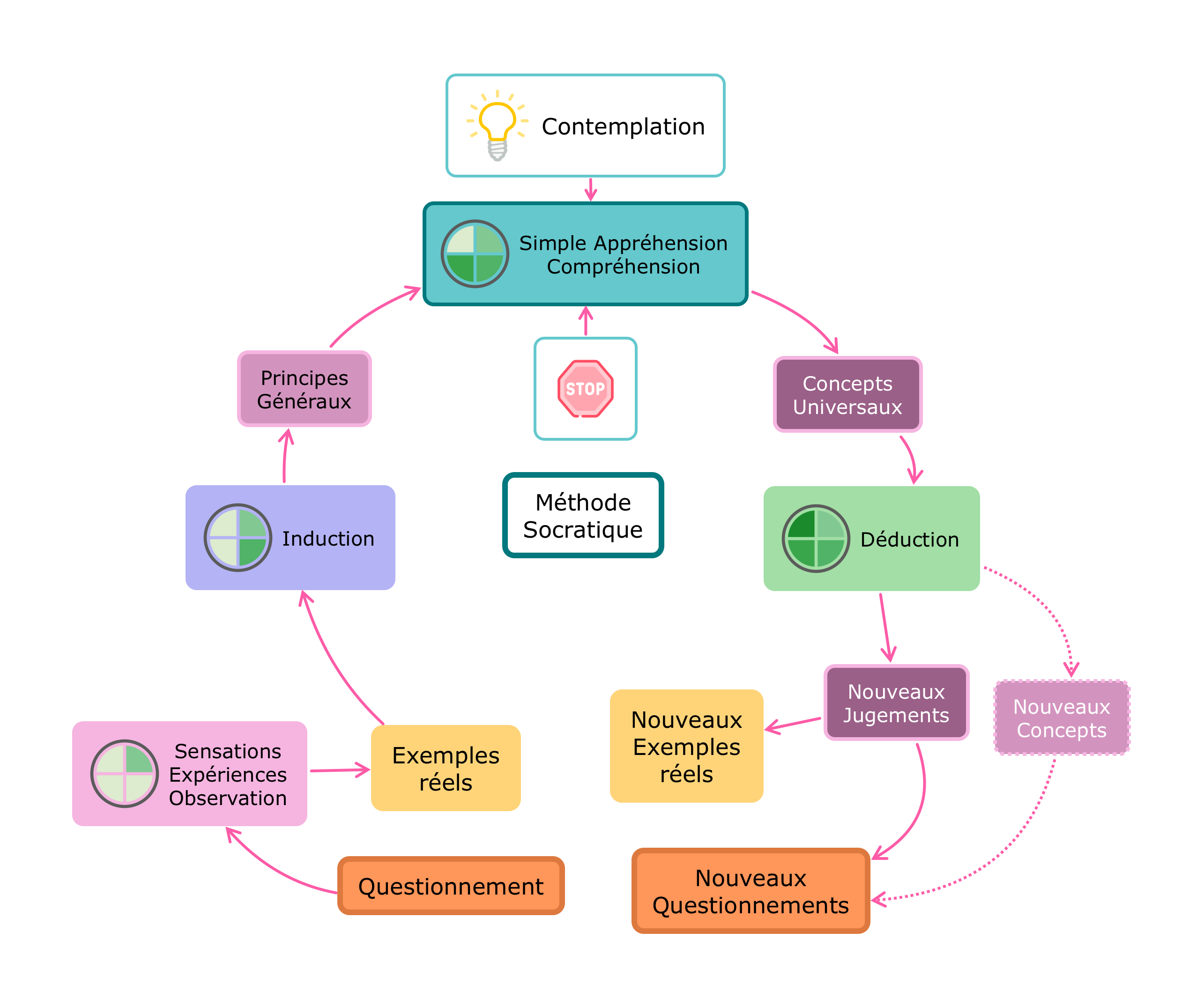

Dans Socratic Logic, précisément des pages 211 à 214, Peter Kreeft nous fait une présentation à la fois précise, claire et concise de cette méthode socratique. Cette méthode comporte 5 étapes :

- La première étape consiste à oser poser des questions. Il n’y a pas de restriction aux questions que l’on peut se poser. Il faut juste choisir une question précise dont la réponse pourrait nous permettre de mieux connaître le réel ou de mieux connaître le bien qu’il nous faut faire. Ce qui est visé, c’est donc toujours le vrai ou le bien, avec ce sens précis qui se développe peu à peu qui est celui du questionnement ajusté à nos besoins et accessible à nos capacités.

- La deuxième étape qui demande de la patience et de la précision consiste à observer les exemples du réel qui pourraient nous indiquer des réponses à notre question. Il faut donc récolter des cas particuliers qui peuvent nous indiquer dans quelle direction la réponse peut se trouver.

- La troisième étape consiste à utiliser le raisonnement inductif pour essayer de trouver une affirmation générale. Cette phase demande précision et conscience des limites de l’induction. Elle va se faire pas à pas en confrontant les données du réel et en cherchant les invariants caractéristiques.

- La quatrième étape est sans doute la plus crutiale et la moins facile à réaliser. Elle consiste à étudier les affirmations générales fournies par l’induction pour réussir à les comprendre, à en extraire des concepts, puis à les définir et à mettre en évidence les nécessités qui les relient. Parfois, il faut corriger les affirmations générales pour les ajuster au réel. Il faut donc ajouter au sens de l’observation un sens de la réflexion et un sens qui s’apparente à ce que les orientaux appellent la méditation, ou ce que les occidentaux appellent la contemplation. Il faut en effet laisser le temps nécessaire à notre intelligence d’abstraire des exemples généralisés les formes intelligibles présentes dans le réel. Cette quatrième étape ne peut se faire sans une collobaration étroite entre les sensations, l’imagination et l’intelligence. Elle demande à la fois confiance en notre intelligence et humilité face au risque d’utiliser abusivement l’imagination pilotée par nos désirs. C’est pourquoi la contemplation est si importante.

- La cinquième étape consiste alors à tenir compte des nécessités intelligibles découvertes pour ensuite, grâce à la déduction, appliquer ces affirmations universelles à de nouveaux cas particuliers. La déduction va permettre d’obtenir de nouveaux jugements et parfois même de nouveaux concepts.

Avec cette méthode, de questions en questions, nous avonçons peu à peu dans une meilleure compréhension du monde et du bien que nous pouvons faire. De générations en générations, nous pouvons nous appuyer sur les efforts réalisés par nos aînés pour peu à peu agrandir l’ampleur de nos connaissances. Évidemment, cette méthode suppose auparavant d’avoir bien acquis une connaissance suffisante du fonctionnement de notre intelligence et de notre capacité à raisonner. Elle suppose aussi d’avoir suffisament de vertus pour ne pas laisser les désirs désordonnés prendre le contrôle de notre intelligence. C’est pourquoi Socrate dès le départ met autant l’accent sur l’importance de la tempérance et de l’amitié pour la sagesse.

Méthode de raisonnement ≠ méthode d’investigation #

Cette méthode socratique vaut comme conseil pour toutes les sciences et toutes les disciplines à toutes les époques. On a tendance à croire que les sciences diffèrent par leurs méthodes de raisonnement, alors qu’elles diffèrent par leurs objets d’études et par leurs méthodes d’investigation. Dans une conception réaliste des choses, ce ne sont pas les méthodes de raisonnement qui font naître les différences entre les sciences, mais les différences entre les objets réels qui donnent aux sciences leurs différents champs conceptuels et leurs différents instruments de recherche, c’est-à-dire leurs méthodes d’investigation.

Il n’existe en effet qu’une seule science du raisonnement, c’est la logique. Les autres sciences et les autres disciplines, dépendent des découvertes réalisées en logique.

Comme nous le verrons avec Étienne Gilson, les erreurs scientifiques et les erreurs philosophiques naissent quand on veut appliquer les méthodes d’investigation d’une science et ses concepts à la philosophie ou à d’autres sciences. Chaque science obtient sa méthode d’investigation ainsi que ses concepts de son champ d’étude. Ce sont les objets du réel qu’elle étudie qui forgent ses caractéristiques de science particulière. Vouloir appliquer les caractéristiques d’une science à une autre, c’est prendre le risque d’imaginer que tels objets d’études sont comme d’autres objets d’études. Ce n’est plus un travail de l’intelligence, c’est un travail de l’imagination piloté, soit par le désir d’aller trop vite en besogne, soit par le désir de vouloir être autant reconnu par les communautés humaines que ceux qui travaillent dans les sciences à la mode.

Exemple d’application : différence entre mathématiques et économie #

Les mathématiques n’ont pas les mêmes objets d’étude que l’économie. Autant les mathématiques sont utiles comme instrument de calcul pour l’économie, autant l’investigation économique ne peut pas être identique à l’investigation mathématique. On n’étudie pas des sociétés humaines comme on étudie des chiffres ou des grandeurs. Les mathématiques sont en grande partie des sciences déductives. Cela ne veut pas dire que dans leur histoire l’induction n’a pas eu d’importance, mais la stabilité des concepts mathématiques fait qu’aujourd’hui elles sont essentiellement déductives. Ce serait une erreur pour l’économie de vouloir copier cette spécificité des mathématiques. L’économie a toujours besoin de l’induction, même si évidemment la méthode socratique peut l’aider à mieux déduire les conséquences de ce qu’elle observe dans le réel.

Je rappelle à ceux qui l’oublient que les sciences économiques sont normalement les sciences qui s’occupent des lois du foyer. Derrière la notion de foyer (Oikos en grec) se cache bien autre chose que des chiffres, car la qualité des relations humaines, l’harmonie avec la nature environnante, sont des considérations essentielles en économie qui malheureusement ne sont pas mathématisables. Par ailleurs, le financement des recherches économiques est trop souvent lié à des acteurs économiques qui sont emportés par leur cupidité, cela fausse donc la qualité des recherches économiques. Un acteur financier puissant n’aimera pas qu’on lui dise que ses investissements seront source d’appauvrissements futurs, il préfèrera financer les chercheurs qui lui présentent des chiffres qui vont dans le sens de ses propres désirs. Cela explique en grande partie que de nombreux courants de pensée en économie soient si peu réalistes. Les chercheurs en économie cherchent à plaire à ceux qui les financent plutôt qu’à leur dire une vérité qui leur serait désagréable.

L’homme a tendance à se raconter des histoires pour se rassurer (apaiser ses peurs) ou pour flatter ses désirs. Malheureusement le réel n’obéit pas comme un esclave aux ordres ques les hommes aimeraient lui donner. Les ressources naturelles au niveau des énergies fossiles, des minerais ou des terres rares, sont épuisables et en voie d’épuisement. Malheureusement, de nombreux modèles économiques actuels font comme si elles étaient inépuisables. Nos modèles nous encouragent à croire à une continuité de la croissance économique comme nous l’avons connue ces deux derniers siècles. Les riches financiers qui voient toujours ces derniers temps leur richesse grandir, veulent continuer à la voir grandir. Cependant, ce n’est pas réaliste.

La contraction de l’économie, tant qu’elle reposera sur les minerais et les énergies fossiles, est inévitable. Si les riches veulent continuer à s’enrichir, alors il y aura forcément plus de pauvres car il faudra bien que leur accroissement de richesses viennent de quelque part. S’il ne vient pas de l’accroissement de l’extraction des énergies fossiles et des minerais, alors il viendra de la spoliation. À force de laisser des désirs de richesse grandir, on se retrouve inévitablement à vouloir voler les autres. Comme en plus, on ne veut pas passer pour des voleurs, on devient aussi des menteurs qui prétendent agir pour le bien et qui nient leurs méfaits.

Une économie durable est possible, mais elle doit reposer sur le vivant et non sur la matière inerte. Pour cela il faut changer de « logiciel » de comportement car on ne traite pas les êtres vivants comme de la matière inerte. Depuis l’aube de l’humanité la cupidité pousse les hommes à traiter les vivants et les autres hommes comme de la matière inerte. Allons-nous continuer longtemps à nous comporter ainsi et refuser de développer nos vertus ?

Universalité de la méthode socratique #

La méthode Socratique fait partie de cette science universelle que l’on nomme la logique. Or, la logique, c’est justement la science qui étudie le fonctionnement de l’intelligence. Toutes les sciences, toutes les disciplines, reposent sur l’utilisation adéquate de notre faculté que nous appelons intelligence. C’est pourquoi la méthode socratique est si utile pour nos recherches. C’est pourquoi, presque 2500 ans après, les universités du monde entier parlent toujours de Socrate. Malheureusement, elles n’exposent pas toujours aussi clairement la méthode socratique.

Pour vous aider à mieux la visualiser et donc à mieux la mémoriser, voici une mindmap représentant cette méthode :

Rôle de la philosophie #

La philosophie n’est pas une discipline parmi les autres, elle n’est pas une science à côté des autres sciences, elle est ce qui rend possible toutes les autres sciences, toutes les autres disciplines. Elle est la condition de possibilité des autres sciences. Non pas en tant qu’elle leur serait supérieure en dignité, mais en tant qu’elle s’avère être la servante nécessaire qui rend possible leur activité. La philosophie est la servante de chaque science, car sans elle, le cœur humain perd sa juste mesure pour que le fonctionnement de l’intelligence puisse se faire de la manière la plus ajustée au réel.

On comprend mieux aussi pourquoi le philosophie n’est pas une science, mais un amour, une amitié, pour toutes les sciences. C’est l’amitié pour la sagesse. On comprend aussi par cette notion d’amitié pourquoi la véritable philosophie ne se sent pas supérieure à telle ou telle science, mais bien qu’elle sait juste être la servante des différentes sciences. Elle est au service de leur bien, elle veille sur leur bien. C’est pourquoi un philosophe qui « prend la grosse tête » devient par là-même un contre-témoignage à la philosophie.

La philosophie peut apparaître comme prétentieuse parce qu’elle connaît l’importance de sa nécessité, mais ce n’est pas une prétention de supériorité. C’est une nécessité due à la nature des désirs humains qui ont tendance à dévier les facultés humaines de leur juste opération. C’est pourquoi le rôle de philosophe est si difficile. Il doit en permanence être dans le juste milieu qui consiste à être humble avec les autres sciences tout en étant ferme dans ses conseils avisés. Ce n’est pas une mince affaire.

Il ne s’agit pas de soutenir que des philosophes doivent venir donner des conseils aux scientifiques, mais plutôt que tout bon scientifique doit être avant tout philosophe et logicien s’il veut bien conduire ses propres recherches. La philosophie et la logique sont des sciences nécessaires pour tous les scientifiques. La logique permet au scientifique de bien comprendre le fonctionnement de l’intelligence humaine, la philosophie lui permet de développer son amitié avec la sagesse qui va développer ses vertus intellectuelles et morales nécessaires pour bien réfléchir.

Étienne Gilson : les nécessités internes de la philosophie #

Étienne Gilson (1884-1978) fut sans doute l’un des plus célèbres historiens de la philosophie français. Sa célébrité reste présente encore aux USA et au Canada même si maleureusement, pour des raisons mystérieuses, l’éducation nationale française semble avoir oublié sa grandeur. En 1937 à l’âge de 53 ans, il publie en anglais à New York un livre remarquable par la profondeur de son érudition. Il faudra malheureusement attendre 2016 pour que son livre soit traduit en français aux éditions Petrus a Stella sous le titre : L’unité de l’expérience philosophique.

À la fin de ce livre, de la page 300 à la page 314, il résume les quelques lois qu’il est possible d’extraire de la longue histoire de la philosophie avec les différentes querelles nées au cours des siècles entre les différents philosophes qui se sont succédés. Ces lois permettent de mettre en évidence le rôle d’une science particulière qui conditionne toute les avancées des autres sciences. Cette science particulière porte un nom, c’est la métaphysique et Aristote a été le premier à la systématiser. La métaphysique est donc une branche essentielle de la philosophie de sorte qu’il est impossible de faire de la philosophie sans métaphysique et une philosophie qui se passerait de la métaphysique affirmerait par là-même une certaine position métaphysique. De même, toute science, sous-entend une position métaphysique même si parfois elle n’en est que très peu consciente.

Pour que les scientifiques futurs ne soient pas des propagateurs d’une religion de l’homme qui entraîne l’humanité dans la démesure et finalement vers sa propre auto-destruction, il me semble utile de faire connaître ici les conclusions d’Étienne Gilson. Libre ensuite à chaque apprenti philosophe ou scientifique de tenir compte de ses conseils.

Vous pourrez découvrir le résumé de ce qu’il dit dans l’article suivant :

Sciences et certitudes #

Sciences théoriques et sciences pratiques #

Le mot science a d’abord désigné les connaissances puis les connaissances théoriques par distinction avec les connaissances pratiques. Chez Aristote les connaissances théoriques portent sur la connaissance des choses du monde, les connaissances pratiques portent sur la connaissance des actions que l’homme peut accomplir dans le monde. Nous avons conservé le mot science pour désigner l’ensemble des connaissances qui portent sur les choses du monde. Nous utilisons le mot prudence pour désigner la connaisance des actions. Il soutenait aussi que les sciences essaient de connaître les causes des choses qu’elles étudient même si évidemment, les causes ne sont pas toujours accessibles. D’où l’importance de bien connaître la notion de cause chez Aristote. Vous trouverez un article à ce sujet en cliquant sur l’image suivante :

Science et sciences #

Utiliser le mot science au singulier pour parler de « la Science » revient presqu’à suivre la pensée d’Auguste Comte, même si c’est la plupart du temps sans le savoir. En effet, comme nous le rappelle Étienne Gilson, les sciences ne sont pas unifiées, ou alors dans un sens très restreint. Si les sciences sont unifiées, c’est dans le sens très restreint qu’elles ont toutes besoin de cette science très particulière qu’on appelle la logique, c’est-à-dire la science du fonctionnement de l’intelligence, de la métaphysique qui est la science des premiers principes de l’être, de la rhétorique qui est la science de la bonne utilisation du langage, et de la philosophie qui n’est pas une science particulière mais un amour de la sagesse, c’est-à-dire un développement des vertus intellectuelles et morales.

L’unification des sciences est donc très limitée. Elles diffèrent toutes par leurs objets d’étude et par leurs méthodes d’investigation. Chaque science constituée s’intéresse à un champ particulier de choses du monde. Même si les sciences possèdent des besoins communs que sont la logique, la métaphysique, la rhétorique et la philosophie, elles ont aussi des spécificités qui les distinguent en fonction de leurs objets d’étude. On n’étudie pas les nombres comme on étudie les minéraux. On n’étudie pas les minéraux comme les êtres vivants. On n’étudie pas les humains comme on étudie les autres êtres vivants car les êtres humains sont des personnes possédant l’intelligence et la liberté.

On sous-estime trop souvent le lien qui existe entre méthode d’investigation et objets d’étude. C’est parce qu’on ne voit pas assez ce lien que de nombreuses erreurs scientifiques sont commises. Quand il s’agit d’étudier les êtres vivants, cela peut conduire au désastre. On veut par exemple protéger un champ des insectes nuisibles, et on finit par tuer les abeilles qui permettent pourtant la pollenisation des plantes de ce champ.

Source des erreurs scientifiques #

Les erreurs scientifiques viennent donc de plusieurs sources :

- Soit elles viennent d’une méconnaissance de la logique ;

- Soit elles viennent d’une méconnaissance de la métaphysique ;

- Soit elles viennent d’une méconnaissance de la rhétorique ;

- Soit elles viennent d’un manque de vertus intellectuelles et morales par manque de pratique philosophique ;

- Soit elles viennent de la tentative d’utiliser une méthode d’investigation qui est valable pour un champ d’étude à un autre pour lequel elle ne correspond pas. La méthode d’investigation valable pour les mathématiques n’est pas valable pour les sciences économiques même si ces dernières ont besoin d’utiliser les mathématiques à certains moments.

Étienne Gilson précisait que l’erreur la plus fréquente consistait à utiliser une méthode d’investigation née d’une science particulière au champ d’étude qui concerne la métaphysique ou à celui qui concerne la philosophie. Croire que la géométrie ou la numérologie permettrait de tout expliquer relève plus de la religion au sens de Cicéron que d’un réel travail scientifique. Certains philosophes ont manqué de prudence de ce point de vue là.

Par ailleurs, depuis plus d’un siècle, l’une des erreurs très fréquentes consiste à croire que la méthode d’investigation des mathématiques s’applique complètement à la logique. Cela entraîne que la plupart des scientifiques non seulement ne s’y connaissent que très peu en science du raisonnement, la partie la plus mathématisable de la logique (et encore cette mathématisation a ses limites) en manquant de connaissance en logique formelle mais qu’en plus ils n’ont quasiment plus aucune formation correcte sur les spécificités du fonctionnement de la première opération de l’intelligence, la simple appréhension et de la deuxième opération de l’intelligence, le jugement.

Confusion réussite technologique et vérité scientifique #

Il n’y a vérité scientifique que lorsque nos affirmations sur les objets d’étude sont vraies. Malheureusement, nous avons tendance à confondre augmentation de notre puissance technologique avec augmentation de notre puissance de connaître. C’est une erreur fréquente qui peut s’expliquer par le fait que la connaissance scientifique permet en effet d’augmenter la puissance technologique. Cependant, certaines découvertes technologiques se font avant même que nous comprenions bien quel est l’ensemble des causes responsables des effets que nous constatons. Pour le dire plus précisément, les sciences et la technologie ne sont pas dans une relation d’équivalence. Le problème est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Il faut rester très prudent. Notre technologie a collectivement augmenté beaucoup plus rapidement que la maîtrise scientifique que possèdent les personnes humaines. Chaque scientifique ne connaît qu’une petite partie de son propre champ d’étude aujourd’hui, et sa tendance à généraliser abusivement devient une tentation de plus en plus forte.

Le philosophe italien Romano Guardini (Vérone 1885, Munich 1968), avait particulièrement conscience des dangers que représentaient la fin des temps modernes. Dans son livre éponyme il nous mettait en garde en 1949 que toute augmentation de puissance technologique demandait à l’homme une augmentation au moins aussi grande de vertus intellectuelles et de vertus morales. Le problème actuel consiste justement dans le fait que nous n’avons pas entendu sa mise en garde. Les scientifiques actuels n’ont pas plus de vertus intellectuelles que les scientifiques d’hier. Ils n’ont pas non plus plus de vertus morales. Le niveau n’est peut-être pas moindre que celui des anciens scientifiques (quoique cela puisse quand même se discuter), mais il n’est pas plus élevé.

La conséquence directe de ce manque de croissance en vertus, c’est que quelques scientifiques sont de plus en plus crédules. Ils sont tellement fascinés par les progrès technologiques que certains sont devenus de nouveaux croyants de la religion de « La Sience ». Tous les scientifiques ne sont pas ainsi, heureusement, mais certains le sont. Et, généralement, moins ils sont bons scientifiques plus ils le sont. Tant et si bien que le peuple peu cultivé risque de les prendre pour des experts sur tout et n’importe quoi, alors qu’ils sont souvent les moins bons dans leur propre discipline.

La certitude #

Le mot certitude en français désigne ce qui est assuré, ce qui est établi d’où ce qui est indéniable. La certitude n’est ni le possible, ni le probable. Seule la vérité nous assure la certitude. Sous l’influence des philosophes nominalistes nous pouvons avoir tendance à croire que la certitude n’est pas accessible. Cependant en réfléchissant un tout petit peu, il est facile de voir que c’est une erreur logique de penser ainsi. Nous avons de nombreuses certitudes, c’est-à-dire de nombreuses connaissances, et ce dans de nombreux domaines. Une connaissance certaine est presque un pléonasme car soit une connaissance est certaine soit ce n’est pas une véritable connaissance. Il y a connaissance quand notre pensée qui décrit une chose est vraie, c’est-à-dire quand cette pensée correspond à la chose qu’elle prétend décrire. Cette certitude vient soit de l’expérience, soit du travail de l’intelligence.

Connaissance et hypothèse #

Pourtant, il n’est pas difficile de se rappeler que notre langue possède déjà les mots appropriés pour distinguer une connaissance certaine d’une connaissance qui serait incertaine. En français, une connaissance est justement une connaissance certaine. Par opposition nous parlons d’hypothèse quand nos connaissances sont incertaines. Pourquoi ne pas conserver cette belle habitude française de distinguer connaissance et hypothèse ? Une connaissance par définition, c’est une affirmation vraie donc certaine. À côté de nos connaissances nous avons des hypothèses, qui sont des affirmations possibles ou probables.

Sciences et certitude #

L’erreur concernant les sciences est finalement double :

- La première erreur consisterait à croire que les sciences ne peuvent rien connaître avec certitude. C’est une erreur qui vient soit d’une erreur logique soit de l’utilisation excessive d’une méthode d’investigation très particulière à l’ensemble des champs d’étude.

- La seconde erreur serait de croire que telle ou telle science serait dans une certitude complète.

Les sciences nous apportent des certitudes dans leur champ d’étude particulier. Cependant dans ce champ d’étude particulier, certaines affirmations scientifiques sont des certitudes et d’autres sont des hypothèses, certaines hypothèses sont probables et certaines sont juste possibles.

Nous confondons souvent les niveaux de crédibilité par manque de précision logique. Par exemple, en médecine nous savons avec certitude que tous les êtres humaines ont besoin d’un cœur fonctionnel pour pouvoir vivre. Si le cœur s’arrête de battre, la mort est assurée à brève échéance. En revanche, nous ne comprenons pas encore parfaitement le fonctionnement du système immunitaire. Celui-ci est trop complexe pour que nous n’ayons que des certitudes à son égard. Cela ne veut pas dire que nous n’avons aucune certitude qui porterait sur le système immunitaire mais plutôt que nous n’avons pas que des certitudes.

Nous avons trop tendance à penser en mode binaire. Dans une science donnée, soit nous serions totalement dans le vrai, soit totalement dans le faux. La réalité est plus nuancée. Il y a des degrés variés de connaissance dans nos sciences. Chaque science possède à la fois des connaissances certaines, des hypothèses probables et des hypothèses seulement possibles. Ce qui est difficile, c’est justement de réussir à bien repérer ce qui relève dans chaque science du certain, du probable et du possible. Cela demande beaucoup de culture scientifique que ne permet que rarement la vulgarisation scientifique.

Le réel est éminemment complexe. La vertu d’humilité est une vertu incontournable pour tout travail scientifique. L’homme doit se souvenir que face à la complexité du réel, il est tout petit. À la fois il peut connaître de nombreuses choses de manière certaine, à la fois ses connaissances du réel seront nécessairement incomplètes en raison de sa petitesse. Faire de la science en oubliant l’importance de la précision logique, c’est prendre le risque de se tromper. Les conséquences peuvent vite devenir désastreuses dans de nombreux domaines.

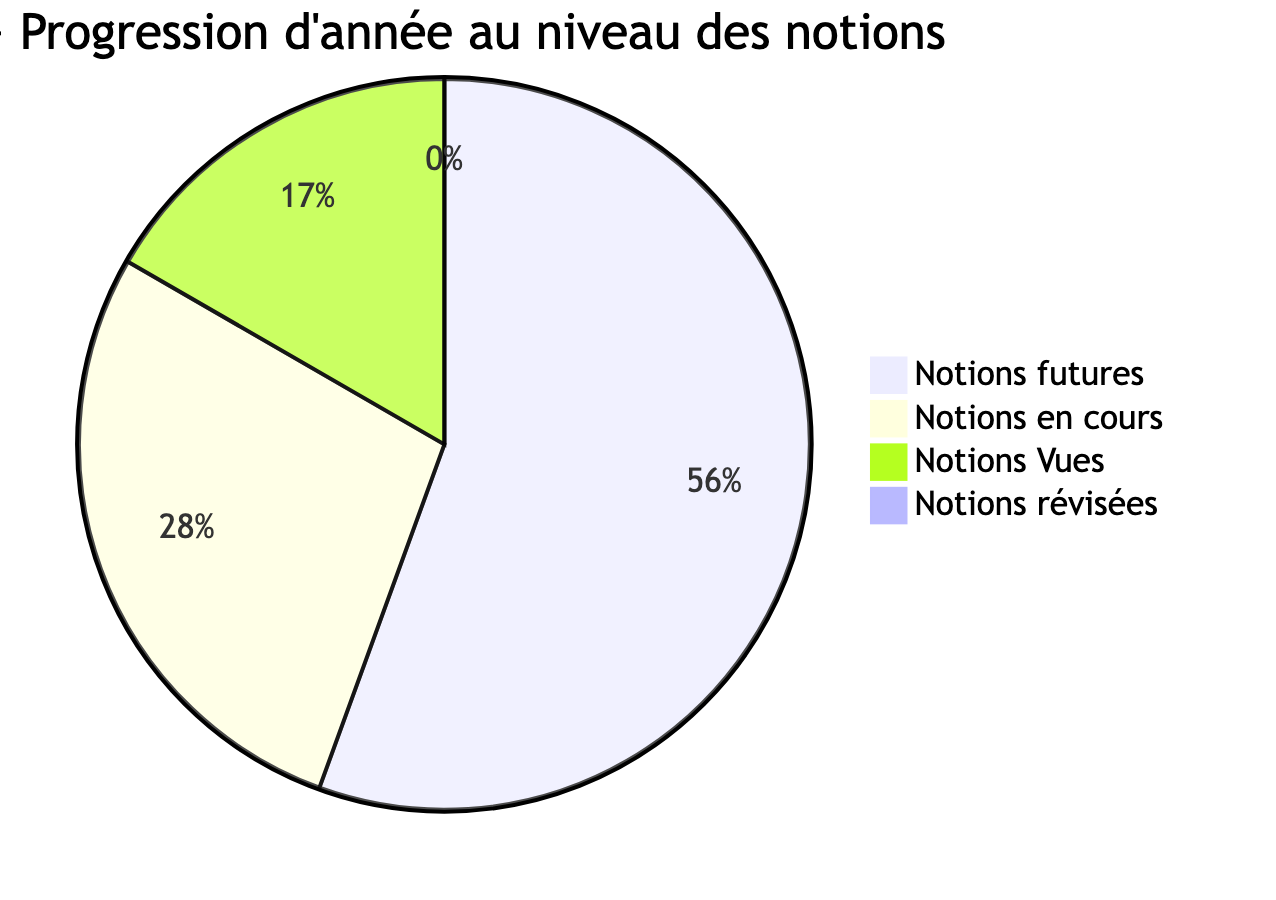

Avancée des notions #