Introduction #

La notion de liberté est une notion importante pour nous autres français à double titre. Premièrement, le mot français vient en effet du mot franc qui veut dire être libre. Deuxièmement, la liberté est l’une des quatre valeurs de la République Française actuelle. Méconnaître la liberté reviendrait donc à méconnaître ce que c’est qu’être français et reviendrait à prendre le risque de trahir l’une des principales valeurs de la République Française.

Malheureusement, trop souvent les personnes parlent de la liberté sans être capable de la définir correctement. L’un des préjugés les plus fréquents que nous rencontrons consiste à croire que la définition de la liberté serait donnée par la phrase : « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Outre le caractère circulaire de cette formulation, on commet alors la confusion classique entre définition d’un concept et propriété d’un concept. Une propriété n’est pas une définition.

Par ailleurs, les représentations les plus fréquentes de la liberté ne sont bien souvent que des faux-amis de la liberté, c’est-à-dire des choses qui ressemblent à la liberté mais qui n’ont rien à voir avec elle. C’est ce que nous allons commencer par éliminer. Avant, cependant, il peut être bon de donner déjà la définition la plus classique de la liberté que l’on trouve dans l’histoire de la philosophie.

Le libre arbitre #

La définition classique de la liberté porte une étiquette facile à retenir. On parle de libre arbitre. Cette définition classique nous vient du latin liber qui désigne dans la Rome antique un des trois statuts juridiques des personnes humaines à l’époque.

Il y avait d’un côté le servus qui était l’esclave, c’est-à-dire l’être humain qui avait perdu la possibilité de prendre ses décisions par lui-même et qui devait obéir à son maître. De l’autre côté, il y avait le dominus qui était justement le maître de l’esclave et qui pouvait non seulement prendre ses décisions par lui-même mais aussi imposer ses décisions à ses esclaves.

Le liber est le troisième statut juridique des personnes dans la Rome antique, c’est celui de l’esclave affranchi, c’est-à-dire celui qui a retrouvé la possibilité de prendre ses décisions par lui-même car il a été libéré par son maître. Il n’est plus esclave mais un homme libre. Remarquons que le mot affranchi comporte bien la même racine que franc. L’affranchi, c’est l’homme franc, l’homme libre.

De cette définition nominale, c’est-à-dire liée à l’histoire du mot dans notre langue, nous pouvons tirer la définition essentielle de la liberté que la tradition philosophique désigne par l’étiquette libre arbitre. La liberté conçue comme libre arbitre c’est la capacité que possède l’homme de pouvoir décider sans être sous la contrainte d’un maître extérieur. On trouve aussi cette autre formulation : c’est la capacité de choisir sans être sous la contrainte d’un maître extérieur. Plus j’avance dans le temps, plus je trouve que la première formulation s’avère meilleure par rapport à la seconde. En effet, le verbe décider dit plus encore que le verbe choisir.

Cette définition est facile à retenir mais elle n’est pas si facile à comprendre. Pour mieux la comprendre nous allons d’abord évacuer les fausses conceptions, celles qui semblent compatibles avec la liberté mais qui finalement risque fort de nous en éloigner.

Les faux-amis de la liberté #

Toutes les erreurs de conceptions ne semblent pas directement liée à la notion de désir mais si nous prenons le temps d’y réfléchir, il est assez facile de se rendre compte que le concept de désir n’est jamais très loin. Cela explique la question posée comme titre de cet article.

Je vous propose de rassembler toutes les erreurs de conception de la liberté dans la liste suivante. Il est sans doute possible de trouver d’autres erreurs, mais je pense qu’avec la liste suivante on a déjà évacué la plupart des erreurs.

Il semble y avoir 6 faux-amis de la liberté, 6 fausses conceptions de la liberté :

- Croire qu’être libre ce serait de réaliser ses envies ;

- Croire qu’être libre ce serait de réaliser ses désirs ;

- Croire qu’être libre ce serait le fait d’être indépendant ;

- Croire qu’être libre ce serait de n’avoir aucune contrainte ;

- Croire qu’être libre ce serait être capable de nous donner notre nature ou au moins de modifier notre propre nature, ce qui reviendrait à croire que nous pourrions nous créer nous-mêmes.

- Croire qu’être libre c’est d’oser être un rebelle.

Rémi Brague et la métaphore du taxi libre #

Le philosophe français Rémi Brague qui est né à Paris en 1947 résume ces faux-amis par la métaphore qu’il appelle le taxi libre. De nombreuses personnes en effet se pensent libres un peu à la manière dont on utilise le mot libre dans l’expression taxi-libre. Le taxi-libre, c’est celui qui est d’abord vide et qui accepte un client. Il a l’impression de décider par lui-même quel client il prend, mais s’il ne prend aucun client, il ne travaille pas et ne peut donc pas vivre. Il croit qu’il choisit sa destination, mais finalement il choisit la destination que lui indique le client.

Cette métaphore signifie que la liberté serait de prendre des clients et de laisser les clients décider pour soi-même ce que nous devrions faire. Quels sont ses clients ? Et bien justement, ces clients se sont les influences du moment, nos envies ou nos désirs, comme si les envies et les désirs étaient des données fiables pour prendre nos décisions.

Pour celui qui voit le taxi-libre vu du ciel dans une journée, il est facile de voir que finalement il tourne en rond et ne fait rien d’autre que de rendre service à ses clients. Il est le serviteur de ses clients plutôt que le maître de sa vie. Le but n’est pas de dévaloriser la profession de taxi, qui est une profession tout à fait utile et noble, mais plutôt de vous faire comprendre que si vous voyez votre liberté à la manière d’un taxi-libre, c’est que vous ne savez pas ce que veut dire prendre des décisions personnelles. Décider, ce n’est pas se laisser diriger par des clients, des envies ou des désirs.

Décider demande de faire preuve de volonté et pas seulement de suivre ses envies ou ses désirs. L’erreur de nos contemporains, c’est ce que soutient Rémi Brague, c’est de confondre avoir envie, désirer et vouloir. De plus, une autre erreur est très fréquente, c’est qu’il serait facile de vouloir.

Les désirs et les faux-amis de la liberté #

Désir et envie #

L’envie dans son origine étymologique revient à jalouser quelqu’un, avoir un regard envieux pour quelque chose. C’est donc une sorte de désir mimétique. C’est René Girard, philosophe français (1923, 2015) expatrié aux U.S.A. et qui a terminé sa carrière philosophique à l’université de Stanford, qui au XXème a le mieux mis en évidence l’évidence du caractère triangulaire de nos désirs dans le livre qui l’a rendu célèbre : Mensonge Romantique et Vérité Romanesque.

L’impact de ce qu’il dit sur notre liberté en lien avec nos désirs ou nos envies, c’est qu’au lieu de prendre leur source en nous-mêmes pour que nous soyons nos propres maîtres, ils prennent souvent leur source à l’extérieur de nous-mêmes chez ceux qu’il appelle des médiateurs. Au fond de tout désir mimétique se trouve un manque de confiance en nous-même, une sorte de défaut d’être où nous croyons être moins bien doté en être que d’autres personnes. Nous finissons par vouloir ressembler à ces personnes pensant qu’ainsi nous serons plus heureux. Nous regardons alors inconsciemment ce que désirent ces personnes, et nous imitons presque malgré nous leurs désirs.

Désir d’indépendance et rapport aux contraintes #

Le désir d’indépendance qui se confond souvent avec la liberté revient finalement à confondre sentiment de libération et liberté. Les causes peuvent être multiples. Le désir d’indépendance peut évidemment être mimétique, comme l’envie, comme d’autres désirs. Il peut cependant aussi venir d’un besoin de libération tout à fait compréhensible quand nous avons été soumis à une oppression, à des injustices répétées. Le désir d’indépendance peut aussi être tout à fait légitime pour le jeune qui veut organiser sa propre vie en quittant le foyé parental.

L’erreur cependant que beaucoup de personnes font quand elles sont en quête de libération, c’est d’oublier que la société technologique dans laquelle nous vivons est faite d’innombrables inter-dépendances des hommes entre eux. Le jeune qui quitte sa famille pour prendre son indépendance, sera soumis à de nombreuses autres dépendances. Il sera dépendant financièrement de tout l’argent qu’il faut pour pouvoir vivre décemment. Il lui faudra donc travailler pour subvenir à ses besoins et ce travail lui apportera de nouveaux réseaux de dépendances qu’il n’avait peut-être pas bien envisagé auparavant.

La liberté n’est donc pas l’indépendance parce que nous sommes inter-dépendants les uns des autres à partir du moment où nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes dépendants de ceux qui fabriquent nos vêtements, de ceux qui les acheminent, de ceux qui font pousser la nourriture, etc.

De même le rapport aux contraintes vient souvent d’une mauvaise gestion des désirs même si certaines contraintes sont trop nombreuses aussi ou mal ajustées. Croire qu’être libre, c’est vivre sans contrainte, c’est croire que l’on peut vivre dans notre imagination. Dans la réalité, il y a toujours de nombreuses contraintes, les contraintes des besoins physiologiques, les contraintes de la société pour pouvoir satisfaire ces besoins, etc.

La liberté n’est donc ni l’indépendance totale, ni l’absence de contrainte. La liberté c’est plutôt le puissance de décider quels réseaux de dépendances et quels réseaux de contraintes choisir pour qu’ils soient compatibles avec notre personnalité. C’est loin d’être un discernement facile à réaliser.

Désir et création de soi par soi #

Il est étrange de voir que des courants de pensée comme le transhumanisme finissent par croire que grâce aux sciences et aux technologies nous serions capables de modifier notre nature humaine. N’est-ce pas prendre nos désirs pour des réalités ? Notre code génétique nous est donné et même si on peut tout à fait comprendre qu’on puisse vouloir guérir les maladies génétiques, comment interpréter le désir de quitter sa nature humaine pour une autre autrement que comme une sorte de dégoût de soi ?

Est-ce vraiment un désir qui vient de nous ? N’est-ce pas plutôt les conséquences psychologiques de blessures et d’injustices passées qui ont entraîné une dévalorisation abusive de soi ? N’est-ce pas une sorte de révolte contre la nature, ce qui nous est donné, notre histoire passée ?

Désir et esprit rebelle #

C’est pourquoi le dernier faux-amis de la liberté peut se caractériser par l’esprit rebelle. La définition nominale de ce mot est d’ailleurs très instructive pour trouver sa définition essentielle. Le rebelle, c’est celui qui rejoue la guerre puisque bellus, belli en latin signifie la guerre. Un désir de vie, un désir d’épanouissement a été frustré par des obstacles, par des injustices passées, et le rebelle se révolte contre ces obstacles et ces injustices. Malheureusement, comme il est la plupart du temps dans la réaction émotionnelle face à des désirs personnels frustrés, il tombe souvent dans la démesure et finit même par penser que c’est la rebellion qui caractériserait la liberté, voire même c’est le courage de l’indignation qui caractériserait la liberté. Il ne se rend pas compte qu’il n’y a pas de courage de l’indignation puisque l’indignation est une émotion qui relève de la sensibilité alors que le courage est une vertu qui relève de la volonté et l’intelligence pratique (= la prudence).

Conclusion #

Nos désirs ne sont pas forcément incompatibles avec la liberté, cependant comme le pensait Augustin, nul ne commence à réfléchir s’il ne commence d’abord à réfléchir à ses désirs. Il faut bien comprendre cette phrase. Nous sommes nombreux à ne réfléchir qu’aux moyens de satisfaire nos désirs plutôt qu’à la pertinence de leur existence même. Or la question c’est justement de savoir si nos désirs sont bien les nôtres, s’ils viennent bien de notre personnalité, et s’ils sont suffisamment réalistes pour réussir à épanouir notre personnalité si d’aventure nous arrivons à les satisfaire.

Il faut donc réussir à trier nos désirs pour ne garder que ceux qui sont réalisables, autrement bonjour la frustration ! Et aussi, pour distinguer ceux qui viennent de notre personnalité ou qui sont au moins compatibles avec elle, de ceux qui ne sont que des influences de personnes extérieures que nous n’avons peut-être pas bien identifiées.

Est-ce possible de réussir à trier nos désirs sans faire preuve d’un peu de volonté ?

C’est justement par la négative que nous répondrons à cette question en étudiant dans le cours suivant l’importance de la notion de volonté pour réussir à bien comprendre ce que veut dire être libre.

Documents #

Diaporama #

Les années passées je me servais du diaporama suivant : liber1. Il comporte certains détails qui peuvent être utiles pour ceux qui préfèrent un support visuel ainsi que quelques précisions complémentaires, entre autres, sur la pensée du philosophe français surnommé le philosophe de la résistance, Yves Simon.

Vidéos complémentaires #

Pour approfondir la pensée du philosophe français René Girard, l’ARM, l’Association Recherches Mimétiques, nous recommande 5 petites animations pour retenir ses concepts clés, dont évidemment ceux de désir mimétique et de médiateurs.

La 5ème animation enlève à la pensée de René Girard une grande partie de sa spécificité. Peut-être sera-t-elle corrigée par une 6ème vidéo, mais en l’état actuel il manque l’apport du christianisme que René Girard ne manque pourtant pas de bien mettre en évidence. C’est sans doute pour appliquer les dernières lois sur la laïcité.

Voici maintenant ces 5 animations :

Je termine en vous indiquant aussi cette conférence donnée par René Girard lui-même en décembre 2007 à l’École Normale Supérieure :

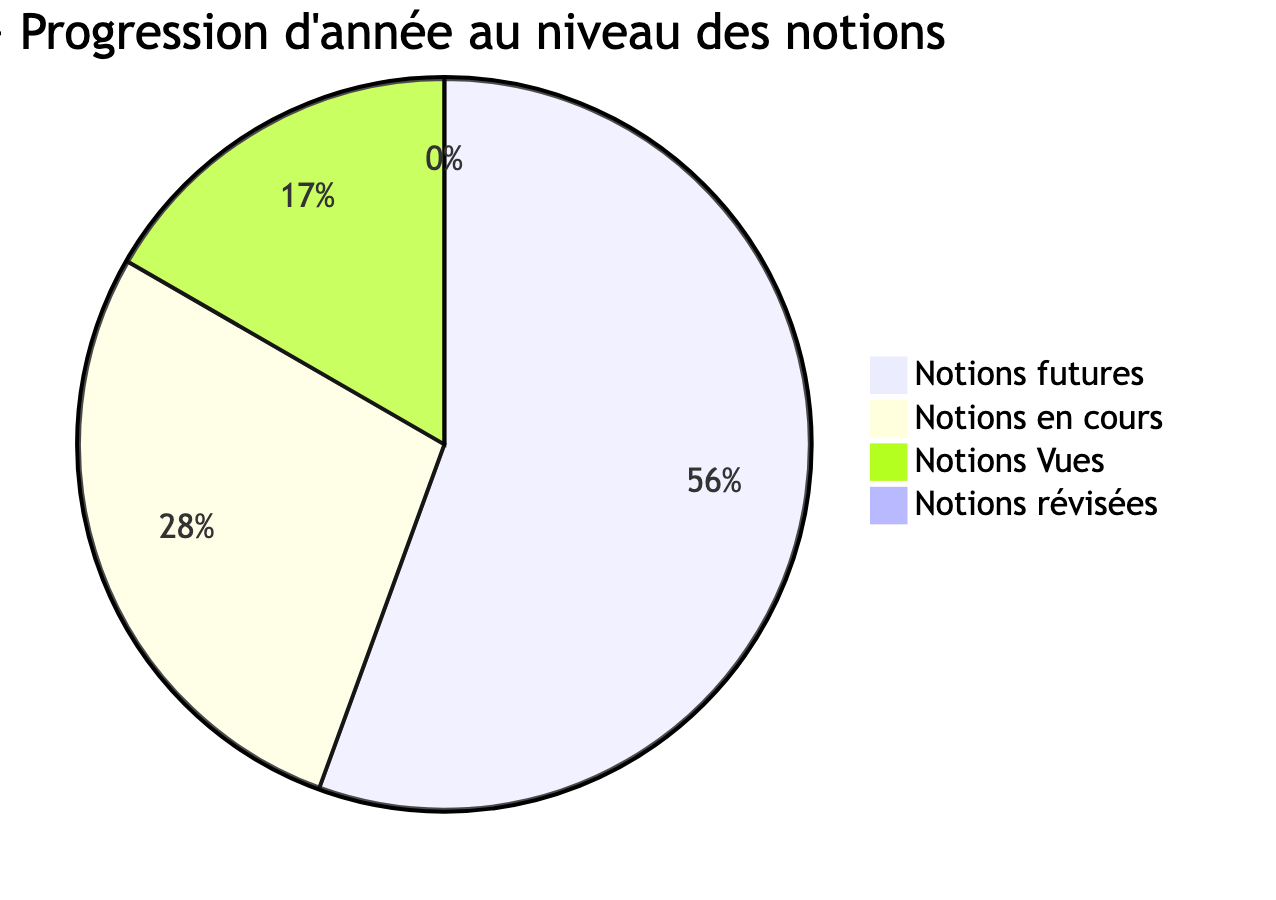

Avancée des notions #