Introduction #

Nous avançons vers une meilleure compréhension des enjeux liés à la définition de la liberté. Dans les deux cours précédents, nous avons d’abord montré qu’il ne fallait pas confondre la liberté avec ses faux-amis. Ensuite, nous avons montré combien il était important de correctement définir la notion de volonté. Les philosophes n’ont pas forcément tous la même vision concernant la volonté. Les enjeux concrets de ces différentes visions sont importants, à la fois pour notre épanouissement personnel, mais aussi pour notre vie en collectivité.

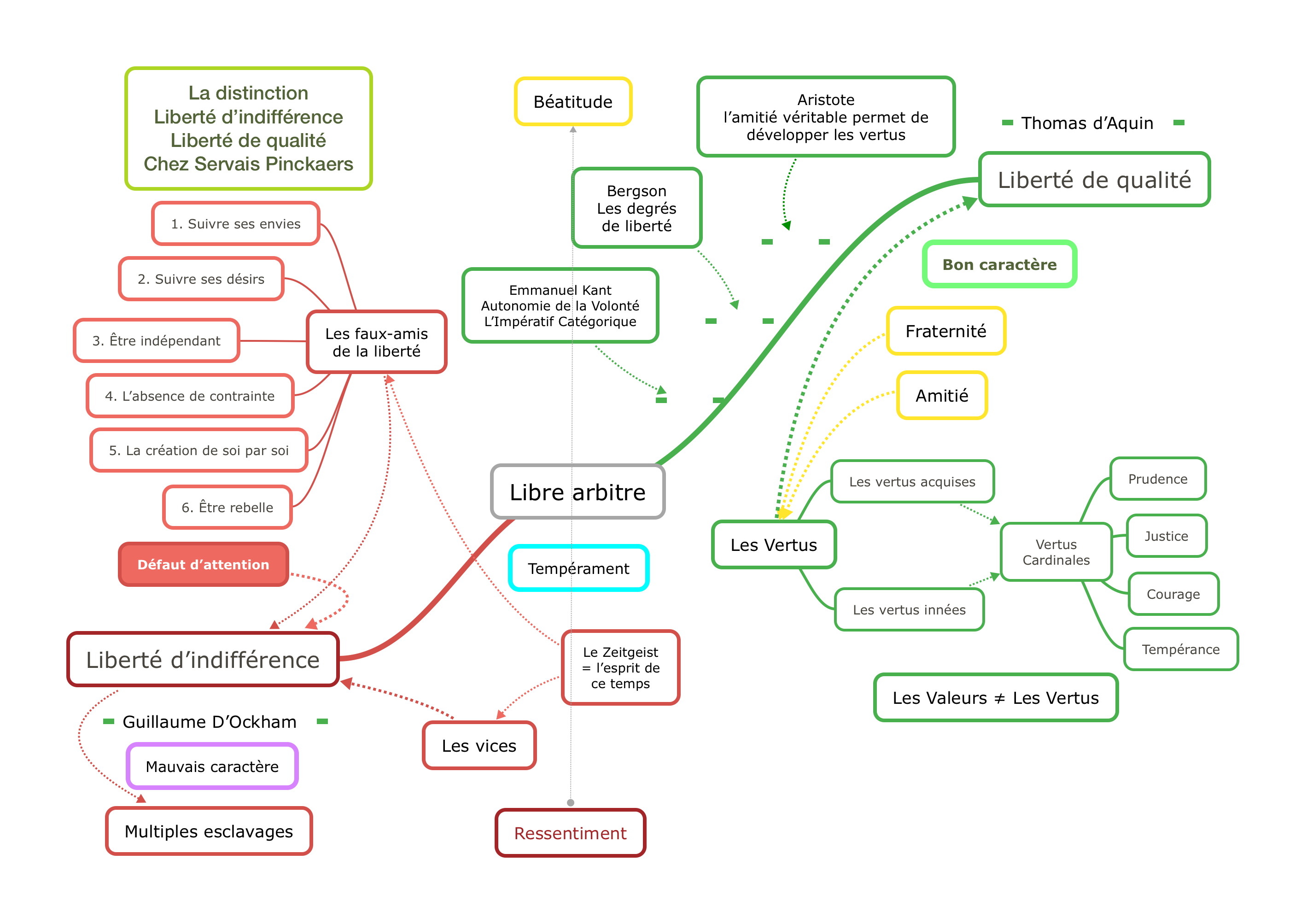

Grâce au philosophe Servais Pinckaers qui a enseigné pendant de longues années à l’Université de Fribourg en Suisse, nous allons voir qu’il est possible de dégager 2 représentations totalement opposées de la liberté. D’un côté, il parle de liberté d’indifférence qui revient finalement à suivre ses émotions, de l’autre de liberté de qualité qui consiste à choisir le bien et donc à développer ses vertus.

Liberté d’indifférence et liberté de qualité #

La liberté d’indifférence #

Servais Pinckaers définit la liberté d’indifférence ainsi : ce serait le pouvoir de choisir entre les contraires. Attention, il dit bien contraires et non pas contraintes. Cela revient à dire qu’à chaque instant pour qu’une personne soit dite « libre », il faudrait qu’elle puisse choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou encore qu’elle puisse choisir de faire le bien ou le mal. Par exemple, celui qui pourrait choisir entre fumer et ne pas fumer, serait alors libre. S’il ne pouvait pas choisir de fumer alors il ne serait pas libre.

Le choix entre le bien et le mal appartiendrait alors à la liberté. Cela reviendrait aussi à soutenir que la liberté relève de la seule volonté. L’intelligence ne serait plus mise en premier, ce serait la volonté qui prendrait la première place. Selon Servais Pinckaers, cette conception de la liberté prend son origine dans la philosophie de Guillaume d’Ockham. Cela ne veut pas dire que ce dernier pensait vraiment ainsi car chez lui, la volonté de Dieu était encore au-dessus de celle des hommes. Il fallait donc qu’ils écoutent ses commandements. Guillaume d’Ockham était en effet un moine franciscain et il accordait une place essentielle à la volonté divine.

Cependant, avec le désir du monde moderne de ne plus écouter les commandements de Dieu et de vivre comme si Dieu n’existait pas, certains hommes n’écoutent plus que leur volonté en mettant leur intelligence au service de cette volonté alors qu’elle devrait d’abord écouter ce que dit leur intelligence bien éduquée. En effet quand la volonté refuse d’être guidée par l’intelligence, très souvent elle se retrouve pilotée par les émotions et les sentiments. On tombe dans une sorte d’irrationalisme, de sentimentalisme, bref, de ce que la tradition littéraire appelle le romantisme. Il est malheureusement fréquent aujourd’hui de rencontrer des personnes qui envisagent la liberté à la manière de la liberté d’indifférence, à la manière des romantiques.

Pourtant, René Girard, dans Mensonge romantique et vérité romanesque, montrera combien le romantisme est mensonger et combien il faut revenir au contraire à la puissance de révélation du romanesque. Le romanesque chez René Girard, c’est quand l’intelligence de l’écrivain nous donne à voir les méfaits d’une volonté qui suit ses désirs mimétiques. Au contraire, une œuvre est romantique, quand l’écrivain nous cache les méfaits d’une volonté esclave de ses désirs mimétiques et nous fait croire qu’il faudrait même suivre ses désirs pour être heureux : c’est l’apologie des émotions et des sentiments. Cette apologie malheureusement conduit au mieux au spleen, au pire, à la mort et à la destruction, et presque toujours, de toute façon, à la démesure.

Les personnes qui choisissent d’organiser leur vie avec la liberté d’indifférence conseillent souvent aux jeunes de profiter de leur jeunesse. Il faut dire qu’en vieillissant ils subissent dans leur vie les conséquences de leurs excès passés et savent par expérience que leur présent est moins agréable que leur passé, c’est-à-dire à l’époque où ils n’avaient pas encore fait de trop mauvais choix. Leurs conseils sont donc de mauvais conseils, ils n’ont toujours pas compris que c’est justement en évitant la liberté d’indifférence et donc en réfléchissant avant d’agir qu’on prépare un avenir épanouissant. Celui qui profite de sa jeunesse en oubliant son futur risque de vivre un futur terriblement amer.

La liberté de qualité #

Servais Pinckaers définit la liberté de qualité comme le pouvoir d’agir avec qualité et perfection pour le bien. Cela demande un respect de la hiérarchie des biens que nous aurons l’occasion d’approfondir dans notre cours sur le bonheur et les vertus. Le choix du mal ne fait plus partie de la liberté mais représente plutôt une defficience de la liberté, un manque de force morale permettant d’être réellement libre. La véritable liberté relève d’une collaboration harmonieuse entre la volonté et l’intelligence.

La volonté accepte de placer l’intelligence en premier car elle a compris que seule l’intelligence pouvait lui faire connaître les conséquences de ses choix dans le réel. C’est en effet l’intelligence qui nous permet de connaître le réel tel qu’il est. Si la volonté se met en premier alors nous prenons le risque de méconnaître le réel et donc de faire du mal autour de nous, ou de nous faire mal, voire de faire les deux en même temps.

La liberté chez Thomas d’Aquin #

Thomas d’Aquin par rapport à la liberté d’indifférence mettrait en évidence son erreur principale : la liberté n’est pas le pouvoir de faire le bien ou le mal. Elle ne se réduit pas à cette alternative simpliste.

Il propose plutôt la définition suivante : la liberté est le pouvoir confié à l’homme de chercher le bien et de l’accomplir. Elle est aussi le pouvoir concret de considérer la règle de son activité qui lui est donnée par sa conscience morale quand elle suit les conseils de la syndérèse. Cela revient à dire que la véritable liberté, c’est le pouvoir de choisir les moyens justes qui vont lui permettre d’atteindre le but que sa volonté juste lui donne.

Pour mieux comprendre la définition que Thomas d’Aquin nous donne, précisons les choses suivantes :

- Le but recherché par la liberté véritable, c’est le bien (Bonum en latin), c’est-à-dire le bonheur et la béatitude. Le bonum en latin, mêle les deux sens de l’adjectif français bon, que l’on trouve dans les expressions, « un homme bon » et « un bon repas » ;

- Le bien dont il s’agit est donc à la fois honnête et savoureux ;

- Pour être plus précis, il s’agit du Bien Commun, c’est-à-dire celui qui respecte le bien de tous et le bien de chacun, en respectant aussi le bien ultime de chacun ;

- Ce but est donné par son intelligence regardant ce qui motive sa volonté ;

- Par nature, ce but est le bien : c’est pourquoi il parlera d’inclinations naturelles et d’Instinctus Rationis, d’une sorte d’instinct rationnel ;

- Le péché, c’est-à-dire le fait de se tromper de direction en visant autre chose que le bien, vient alors d’un défaut d’attention à la bonne règle que l’intelligence peut apercevoir si elle est suffisamment attentive ;

- Le mal prend donc sa source dans une absence d’attention.

La question est alors de savoir d’où peut venir cette absence d’attention. Nous en parlerons dans le cours sur la conscience en parlant des entraves à la Syndérèse.

Conclusion : émotions et liberté #

Pour être véritablement libres, il ne s’agit pas de rejeter toutes nos émotions. Cependant, il ne s’agit pas non plus de nous retrouver comme les romantiques : esclaves de nos émotions. Ce qui nous permet d’être véritablement libres, c’est de rechercher le bien qui correspond au réel tel qu’il est, réel de notre propre nature, réel de la nature autour de nous, réel de la nature de chacune des personnes concernées par nos actions.

C’est pourquoi nous avons commencé cette année de philosophie en mettant bien en évidence l’importance qu’accordait Socrate à la vertu de tempérance. Comme nous le verrons dans notre cours sur le bonheur, il semble en effet très difficile de réussir à épanouir notre véritable personnalité, notre moi fondamental pour parler à la manière d’Henri Bergson, sans développer cette vertu qui permet d’apprivoiser nos émotions et nos sentiments.

C’est pourquoi aussi dans notre cours sur le bonheur nous prendrons le temps de bien comprendre ce que sont les autres vertus cardinales et ce que désigne précisément ce concept de vertu.

Mindmap synthèse sur la liberté #

La mindmap suivante résume la conception de la liberté propre à Servais Pinckaers. Elle permet de bien repérer où se situerait les différentes définitions de la liberté que nous avons vues par rapport à sa distinction entre liberté d’indifférence et liberté de qualité.