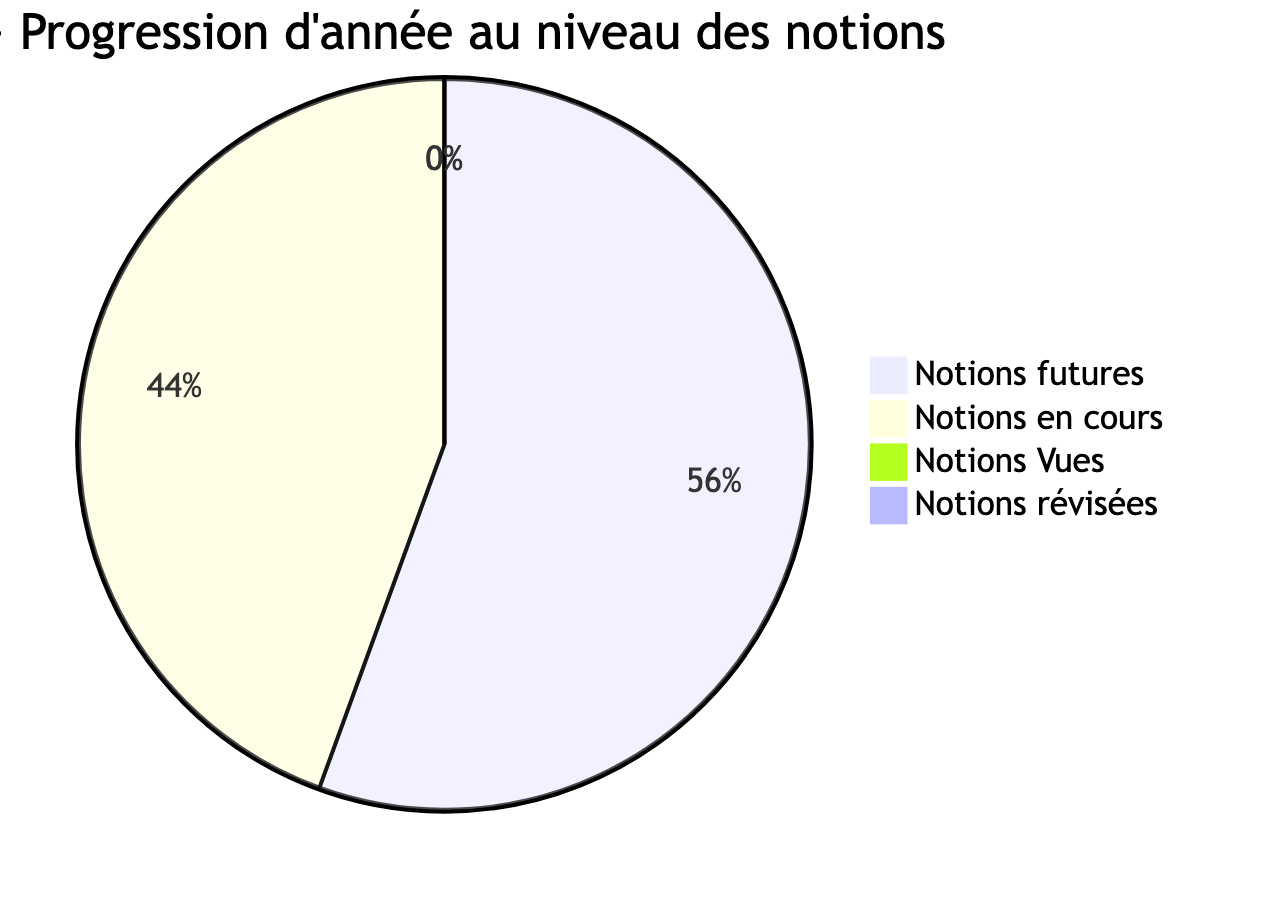

Voici la version PDF de l’article ici présenté : notre-intelligence.

Cet article reprend un article écrit initialement en mai 2025 auquel il retranche certaines précisions. Pour ceux qui voudraient lire l’article initial un peu plus détaillé, il se trouve ici : Fonctionnement de notre intelligence.

L’intelligence est la spécificité humaine qui le différencie des autres animaux #

Les philosophes depuis longtemps définissent l’homme comme l’animal rationnel. Être humain, c’est donc essentiellement être capable de comprendre, de juger, et de raisonner, c’est-à-dire de donner des justifications pour reconnaître que des choses sont vraies. Nous avons certes d’autres capacités que nous partageons avec les animaux, comme la sensibilité, l’imagination, le sens commun et la cogitative. Cependant, il est bon de bien connaître nos propres spécificités. Retenons alors que le propre de l’être humain qui le différencie des autres animaux, c’est qu’il est capable de comprendre des concepts, de connaître des vérités de manière consciente, et qu’il est capable de découvrir de nouvelles vérités à partir d’autres vérités déjà connues. Il est aussi capable de raisonner sur le possible, le probable, le bien et le beau.

La première chose qu’il faut donc mémoriser, c’est que l’homme est certes un animal parmi les autres animaux, mais un animal différent des autres animaux. Avec les animaux il partage la sensibilité ainsi que la capacité à communiquer cette sensibilité. Cependant, ce qui le distingue des animaux, c’est qu’il a une faculté supplémentaire que les animaux ne possèdent pas, c’est l’intelligence. Dans ce cours, je me focaliserai sur les spécificités de l’intelligence humaine. L’homme possède deux autres facultés qui le distingue des animaux, c’est la volonté et le cœur (appelée aussi « syndérèse »). Cependant, je ne développerai pas ces 2 autres facultés ici.

La logique étudie le fonctionnement de l’intelligence #

Le mot « logique » vient du grec « logos » #

La science qui s’intéresse au fonctionnement de l’intelligence s’appelle la logique. Le mot logique vient du grec ancien logos, qui signifiait à la fois, propos, discours, paroles mais aussi en ionien-attique (le grec ancien parlé entre autre par la cité d’Athènes) récit, compte, explication, considération, raisonnement, raison et paroles. Dans la théologie catholique, ce mot désigne encore aujourd’hui la Deuxième Personne de la Trinité, c’est-à-dire Le Christ. Le nom commun logos est dérivé du verbe legein qui signifie d’abord rassembler, cueillir, choisir puis dire, compter, dénombrer. J’aimerais déjà vous aider à mémoriser que dans l’origine du mot logique, il y a un verbe qui veut dire rassembler, qui veut dire, si on prend le temps d’y réfléchir, prendre ensemble. Or en français, le verbe qui veut dire prendre ensemble se dit actuellement comprendre. L’acte réalisé par ce verbe, est désigné en français par le nom compréhension. Si j’insiste sur ce mot de compréhension sous-entendu dès l’origine dans le mot logique, c’est parce qu’aujourd’hui on oublie la plupart du temps de dire que c’est l’une des principales opérations de l’intelligence, et qu’il est en définitive abusif de dire qu’un être ou qu’une machine pourrait être intelligente si elle ne possède pas cette faculté de comprendre qui correspond à la première opération de notre intelligence.

La logique permet de distinguer l’expression animale du langage humain. #

Bien comprendre le fonctionnement de l’intelligence grâce à la logique permet aussi de comprendre pourquoi il paraît difficile de parler d’un langage animal même si évidemment il ne s’agit pas de remettre en question l’existence de communications animales voire de communications inter-espèces. D’ailleurs les grecs anciens conscients de la différence entre l’expression animale et le langage humain, ne disaient pas « zōike logos » pour désigner l’expression animale mais bien « zōike opa » ou opa signifie le son plutôt que la parole intelligente.

La communication animale existe bien, il est facile de le constater dans la réalité. Cependant comme nous confondons souvent les deux facultés pourtant très différentes que sont la cogitative d’un côté et l’intelligence de l’autre, nous avons tendance à laisser notre affectivité nous dire que les animaux et les hommes possèdent le même genre de communication. Cependant ce n’est pas notre sensibilité qui est capable de nous faire connaître consciemment la distinction entre la communication animale et le langage humain. Seule l’intelligence permet de faire des distinctions conceptuelles précises. C’est d’ailleurs ce que les animaux ne savent pas faire. Nous n’avons en effet aucune preuve solide que les animaux soient capables de comprendre et d’utiliser des concepts même si certains animaux peuvent reconnaître des images. Une erreur très fréquente dans l’histoire de la pensée, et même dans l’histoire de la philosophie, consiste en effet à confondre les concepts avec les images. C’est pourquoi dans un autre cours nous prendrons le temps de clarifier cette distinction fondamentale entre concept et image.

La logique met en évidence des structures universelles #

Si nous regardons l’ensemble des raisonnements humains qui s’expriment grâce à notre faculté de parler, nous apercevons dans ces raisonnements des formes reconnaissables, des structures reconnaissables. Peu importe les sujets abordés, le contexte dont on parle, nous trouvons toujours les mêmes structures. La science qu’on appelle la logique étudie justement les structures universelles du raisonnement. La structure fondamentale de tous nos raisonnements, c’est le mouvement que notre esprit réalise en passant des prémisses à une conclusion. La conclusion est justement ce que l’on essaie de prouver comme étant vraie. Les prémisses sont les raisons qui justifient la vérité de la conclusion. Si les prémisses sont vraies et que le raisonnement est valide, alors la conclusion sera vraie. Si les prémisses sont possibles et que le raisonnement est valide, alors la conclusion sera possible ou probable (parfois certaine, mais à condition que la conclusion soit particulière). Si les prémisses sont fausses et que le raisonnement est valide, la conclusion sera tout de même fausse. Si le raisonnement est invalide, les cas de figures sont variables, mais il est à craindre que la conclusion soit fausse.

La logique distingue 3 opérations de l’intelligence #

Dans la suite des cours nous étudierons ces 3 opérations de l’intelligence. Ici, je vais seulement rapidement les distinguer. Le philosophe qui est à l’origine de cette distinction est ARISTOTE. C’est le premier à avoir constitué la logique comme une science à part entière.

Les 3 opérations de l’intelligence sont :

- La SIMPLE APPRÉHENSION ;

- Le JUGEMENT ;

- Le RAISONNEMENT.

La simple appréhension #

C’est l’opération de l’esprit qui permet de saisir la chose visée grâce à un concept. C’est l’acte qui nous permet de comprendre la réalité de la chose visée. C’est l’acte qui nous permet de définir le concept qui nous permet de saisir la réalité qu’il vise. Sans cette opération, aucune compréhension n’est possible. Si nous apprenons par cœur la définition d’un concept sans comprendre cette définition, c’est-à-dire sans réussir par nous-même à comprendre le concept utilisé, alors notre effort de mémorisation est presqu’inutile.

Un concept est soit clair, soit confus, il n’est ni vrai ni faux, ni valide, ni invalide. Plus nos concepts seront clairs plus nos démonstrations seront réalistes. Plus nos concepts seront confus, plus nous risquerons de faire des erreurs dans notre appréciation du réel.

Cette opération de l’esprit répond à la question : Qu’est-ce que c’est ?

Le jugement #

C’est l’opération de l’esprit qui permet d’affirmer ou de nier un prédicat d’un sujet. C’est l’acte qui nous permet de savoir si une affirmation qui concerne la réalité d’une chose est vraie ou fausse. Cette opération demande soit d’avoir réalisé l’expérience soi-même pour pouvoir affirmer ou nier de manière réaliste. Dans ce cas, nous avons été acteurs ou témoins de l’événement visé. Soit elle demande d’avoir suffisamment confiance dans l’affirmation ou la négation transmise par un tiers.

Un jugement est avant tout vrai ou faux. Cependant, si le sujet ou le prédicat sont confus, il est difficile de savoir si le jugement est vrai ou faux. Ainsi, la deuxième opération de l’esprit, le jugement, dépend de la qualité de la première opération de l’esprit, la simple appréhension.

Cette opération de l’esprit répond aux questions : Est-ce ?, Est-ce que cela existe ?, Est-ce que la chose est bien ainsi ?.

J’anticipe une chose importante à retenir que nous reverrons dans notre cours sur la vérité. Charles Péguy, avec son célèbre art de la formule, nous aide à la mémoriser :

Le raisonnement #

C’est l’opération de l’esprit qui permet de déduire de prémisses vraies une conclusion vraie. Elle permet donc d’augmenter nos connaissances à partir de connaissances déjà connues sans passer par l’expérience. Elle permet d’étendre nos connaissances au-delà de ce qui est pour l’instant accessible par les 5 sens ou les sens augmentés par les instruments de mesure. C’est l’opération qui préserve la vérité qui se trouve au début de l’argumentation pour qu’elle se retrouve à la fin de la démonstration. On parle alors de validité. La validité d’une argumentation consiste justement à préserver la vérité des prémisses pour qu’elle se retrouve dans la conclusion.

Un raisonnement est soit valide, soit invalide. Il peut être valide et vrai comme il peut être valide mais faux. Il peut aussi être valide et clair comme il peut être valide mais confus. Pour que nos sciences soient véritablement des sciences, il faut que les raisonnements scientifiques soient à la fois clairs, vrais et valides.

Cette opération de l’esprit répond aux questions : Est-ce valide ?, Est-ce démontré ?, Est-ce justifié ?.

Il existe deux types de raisonnement #

L’induction #

L’induction raisonne à partir de prémisses particulières (par exemple, « je suis mortel », « vous êtes mortels », « elle est mortelle », « il est mortel »), pour déduire une affirmation plus générale voire une affirmation universelle (par exemple, « tous les hommes sont mortels »). L’induction est donc le raisonnement qui va du particulier au général ou à l’universel.

L’induction ne conduit généralement qu’au probable et que rarement à la certitude (il y a quelques exceptions). On ne peut pas être certain que tous les hommes soient effectivement mortels en constatant seulement la mortalité de tel ou tel homme.

La déduction #

La déduction commence d’abord par au moins une prémisse universelle vraie (par exemple, « tous les hommes sont mortels ») pour aboutir à une conclusion plus particulière (par exemple, « Socrate est mortel »). La déduction représente donc le mouvement inverse de celui de l’induction. Elle part de l’universel pour aboutir au particulier.

Quand la déduction est bien conduite, elle aboutit à la certitude. Nous sommes certains que si tous les hommes sont mortels, et que je suis un homme, alors je suis aussi mortel. Cependant, prudence ! Un raisonnement déductif ne réussit à prouver que sa conclusion est vraie que si et seulement si il remplit 3 conditions.

Les 3 conditions d’un raisonnement déductif vrai #

- Les termes utilisés doivent être clairs et donc non-ambigus. Si un terme est ambigu, il faut alors le définir pour le rendre clair.

- Les prémisses doivent être vraies. Sinon on pourrait prouver n’importe quoi avec un raisonnement valide. Par exemple, le raisonnement suivant est valide dans sa structure argumentative, mais il est pourtant complètement faux. « Tous les martiens sont infaillibles, or je suis un martien, donc je suis infaillible ».

- Les arguments doivent être valides. Cela veut dire que la conclusion doit venir nécessairement des prémisses, de telles manières que si les prémisses sont vraies, la conclusion ne peut qu’être vraie aussi.

Précisions importantes au niveau du vocabulaire utilisé #

- Un terme en logique est le sujet ou le prédicat d’une proposition, c’est-à-dire d’une phrase déclarative. Les termes sont soit clairs soit confus. Les termes ne sont ni vrais ni faux. Quand je dis par exemple mortel, ce terme n’est ni vrai ni faux, il est seulement clair si vous le comprenez. En revanche, la proposition « tous les hommes sont mortels » est vraie, et la proposition « certains hommes sont immortels » est fausse.

- Les propositions sont des phrases déclaratives. Elles sont soit vraies, soit fausses. Il n’y a pas de troisième possibilité. C’est ce que l’on appelle le principe du tiers exclu. Pour être précis, vrai veut dire « qui correspond à la réalité », et faux, qui ne correspond pas à la réalité. Il n’existe malheureusement pas un unique moyen infaillible de dire si une proposition est vraie ou fausse. Il faut donc faire une recherche et une vérification pour chaque proposition. Certaines vérifications sont aisées, d’autres non. Concernant la vérité d’une proposition il faut bien faire la différence entre la vérité de cette proposition et la connaissance que nous avons ou non de cette vérité. Ce n’est pas parce que la vérité d’une proposition ne nous est pas connue que cette proposition est indéterminée. Elle est vraie ou fausse, mais pas les deux en même temps. L’impossibilité de connaître la vérité à notre niveau ne dit rien de la vérité ou de la fausseté de la proposition. Il faut donc distinguer deux plans, deux niveaux quand on parle de vérité, le plan du réel, c’est ce que l’on nomme plan ontologique, et le plan de notre connaissance, que l’on nomme plan épistémologique. Beaucoup de confusions philosophiques viennent de la confusion de ces deux plans.

- En revanche, il existe des moyens simples et infaillibles pour déterminer si un argument est valide ou invalide, ce sont les règles de la logique. C’est entre autre à cela que sert cette science qu’on appelle la logique.

3 questions à se poser quand on argumente #

- Est-ce que les TERMES sont CLAIRS et NON-AMBIGUS, NON CONFUS ?

- Est-ce que les PRÉMISSES sont TOUTES VRAIES ?

- Est-ce que le RAISONNEMENT (l’argument) est logiquement VALIDE ?

Si la réponse à ces 3 questions est positive, alors la conclusion du raisonnement (de l’argument) est nécessairement vraie.

En revanche, si vous êtes en désaccord avec telle ou telle conclusion, vous devez montrer qu’il y a soit un terme confus, soit une prémisse fausse, soit une erreur logique (on parle aussi d’erreur fallacieuse, de sophisme ou de paralogisme) dans le raisonnement. En faisant cela, vous prouvez alors à votre interlocuteur que sa conclusion ne découle pas nécessairement de ses prémisses.

Si vous ne pouvez pas faire ces trois choses, alors l’honnêteté vous demande d’admettre que la conclusion a été prouvée comme vraie. Évidemment ceci ne s’applique qu’aux arguments déductifs car les arguments inductifs ne prétendent généralement pas atteindre la certitude.

Sophismes ≠ Paralogismes #

On distingue les sophismes des paralogismes :

- Un sophisme est une erreur VOLONTAIRE de raisonnement pour tromper les personnes qu’on veut convaincre (et pas seulement persuader).

- un paralogisme est une erreur INVOLONTAIRE de raisonnement. La personne qui la réalise le fait soit par manque de connaissance soit par étourderie.

Les arguments inductifs conduisent au mieux, au probable, et au pire, au possible. Dans de rares exceptions, pour les ensembles finis et humainement dénombrables, l’induction peut conduire à la certitude. Cela n’est possible que si nous avons pu vérifier tous les cas disponibles et si la conclusion ne généralise que sur les cas vérifiés.

Les arguments inductifs qui prétendent atteindre l’universel alors qu’ils portent sur un ensemble de cas impossibles à vérifier dans leur totalité font partie des sophismes ou des paralogismes, ce sont des généralisations abusives.

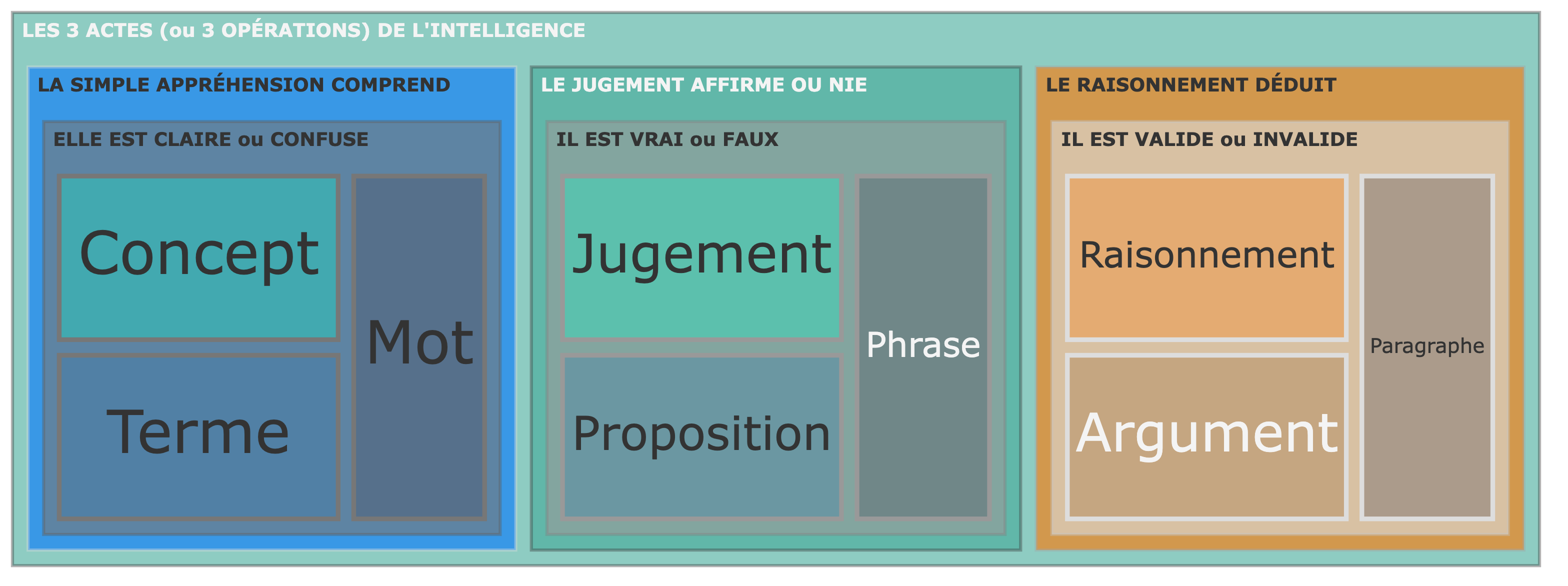

Treemap récapitulative des 3 opérations de l’intelligence #

Code source de cette image : 3opi.mmd.

Quelques précisions pour comprendre la Treemap #

- Les concepts, les jugements et les raisonnements sont des actes de l’esprit ;

- Les termes, les propositions et les arguments sont des objets spirituels produits par les actes de l’esprit correspondants ;

- Les mots, les phrases et les paragraphes sont les incarnations matérielles de ces objets spirituels. Ce sont soit des ensembles de dessins sur du papier, sur un tableau, sur un écran, soit des sons, c’est-à-dire des vibrations sonores qui se propagent dans l’air que nous respirons. Ils sont donc corporels.