Présentation #

Emmanuel Housset, dans son livre La vocation de la personne, soutient qu’Augustin d’Hippone est celui qui invente réellement le concept de personne, alors que jusqu’ici le mot pouvait désigner des sens très différents les uns des autres, celui de masque, de rôle ou celui d’hypostase. En revanche, c’est surtout les définitions du concept de personne chez Boèce et Thomas d’Aquin que la tradition retiendra. Augustin d’Hippone reste cependant important à étudier pour comprendre comment le concept de personne s’est forgé. Ce que va introduire Augustin dans le concept de personne, c’est la notion de relation essentielle, mais il faudra attendre Thomas d’Aquin pour réussir à penser la notion de relation subsistante.

Lui aussi part de l’exégèse prosopologique et va aboutir à la conception de la personne comme répondant.

La prosopologie #

Le mot prosopologie a d’abord été utilisé par le docteur Roger Ermiane (ou René Bardonnaut de son vrai nom) pour désigner une discipline de psychologie clinique qui consiste à étudier les correspondances qui existent entre les mimiques du visage et leur signification psychologique. C’est donc un mot qui a été forgé artificiellement au XXᵉ siècle à partir du grec que nous connaissons maintenant prosôpon et le grec logos. Étymologiquement, il pourrait signifier l’étude du visage.

C’est Marie-Josèphe Rondeau, professeur émérite à l’Université de Caen, qui a consacré sa thèse aux Commentaires patristiques du Psautier (IIIe-Ve siècles) et qui est l’auteur de la traduction française de la Vie de Constantin, qui la première a transposé ce mot en exégèse. Voilà ce qu’elle dit concernant les psaumes :

« La question capitale pour comprendre les psaumes, c’est de pouvoir discerner au nom de qui l’on doit comprendre que les paroles sont dites. »

La prosopologie devient alors en exégèse l’étude des personnes par leurs prises de parole dans un texte religieux. La notion de prosopographie signifie alors la description des différentes personnes par leurs prises de parole. Comme Marie-Josèphe Rondeau est professeur émérite dans la même université que celle où enseigne Emmanuel Housset, on peut comprendre qu’il se soit inspiré des recherches de son aînée, quand il fait une lecture d’Augustin d’Hippone. La notion de prosopologie appliquée aux œuvres d’Augustin est donc une lecture contemporaine d’Augustin. À vrai dire, cela permet de mettre en évidence chez Augustin des choses que l’on avait peut-être oubliées, et particulièrement l’attention qu’Augustin porte à la prise de parole quand il s’agit de réfléchir au concept de personne. Nous avons déjà eu l’occasion de voir cette attention à l’œuvre chez Emmanuel Housset quand il présentait la notion d’hypostase.

Distinction unité de nature et unité de relation #

Chez Augustin d’Hippone, la réflexion sur le concept de personne vient d’abord de méditations sur la Trinité puis sur le Christ pour venir éclairer sa conception de la personne humaine. L’unité de la personne humaine devient alors chez lui non pas une unité comprise à partir de la substance mais à partir de sa relation à Dieu.

Identité mondaine et identité personnelle #

La conception d’un Dieu Trinitaire, qui est une seule essence en trois personnes, donne une vision non mondaine de Dieu. Dieu n’est pas un objet du monde, et même si la compréhension de son essence dépasse les capacités de notre intelligence, il nous faut bien parler de lui en essayant d’être le plus juste possible dans notre utilisation de nos mots pour le désigner. Nous ne pouvons pas le désigner avec les mots que nous utilisons pour désigner les objets. C’est pourquoi, il a fallu introduire pour une meilleure compréhension de Dieu le terme d’hypostase (origine grecque) ou de personne (origine latine). Cela nous conduit à faire la distinction entre une identité mondaine, celle des objets, et l’identité personnelle qui est propre aux personnes de la Trinité.

En transposant le mot personne à l’homme alors qu’il était d’abord utilisé pour distinguer les trois personnes de la Trinité, Augustin nous incite à distinguer chez l’homme même son identité mondaine de son identité personnelle. Les objets ne possèdent pas d’identité personnelle, il ne possède qu’une identité mondaine.

La crainte ou la peur comme boussole pour une juste parole sur Dieu #

Voici un extrait du De Trinitate : De Trinitate, c’est-à-dire le chapitre IV du Livre VII. Dans cet extrait, il étudie la notion de personne en soulignant combien il est difficile pour l’homme de réussir à parler correctement de l’ineffable, c’est-à-dire de ce qui échappe à notre langage. Il y a chez Augustin l’idée que notre pensée de Dieu est au-dessus de ce que nous réussissons à en dire avec notre vocabulaire. Nous pouvons penser à Dieu mieux que nous ne pouvons en parler. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en parler, mais plutôt qu’il faut être très prudent dans notre manière de parler de Lui. Ne pas parler de Lui serait renoncer à le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas, mais en parler mal serait prendre le risque de l’hérésie. C’est pourquoi le problème n’est pas simple quand il s’agit de parler correctement de la Trinité. Évidemment, notre pensée est elle-même en-deçà de la pensée que Dieu a de lui-même, c’est donc quand notre pensée écoute La Parole de Dieu et la médite en son cœur qu’elle se rapproche un peu d’une saine parole sur Lui.

Selon Augustin, nous pouvons mieux comprendre Dieu par notre pensée que par nos paroles, cependant chercher les paroles les plus justes pour bien parler de Dieu reste un travail essentiel. C’est ce que fait Augustin dans ce chapitre. Si nous lisons attentivement la fin de ce chapitre, nous pouvons nous apercevoir que la boussole qui nous permet de discerner quelles sont les paroles les plus justes pour parler de Dieu, c’est la crainte ou la peur, du moins c’est les verbes craindre et avoir peur qui sont utilisés ici. Il peut donc être bon de revenir sur la distinction que fera plus tard Jean de Saint-Thomas (1589-1644), disciple de Thomas d’Aquin du XVIIème siècle, concernant les différents types de crainte, même si nous en avons déjà parlé l’année dernière. Auparavant, il peut être utile de redonner la définition que donne Thomas d’Aquin de la crainte ou de la peur :

Révision : l’émotion de crainte #

La crainte (ou la peur), c’est le mouvement de retrait face à un mal futur. La peur est donc une passion qui nous avertit de l’approche d’un mal et nous incite à le fuir pour éviter la douleur ou la tristesse. Il peut exister des peurs illégitimes car nous prenons pour un mal réel, un mal apparent. Mais autrement, la crainte est globalement une bonne chose. Elle peut même être beaucoup plus qu’une passion de l’âme puisqu’elle peut même être un Don de l’Esprit Saint (un don de l’Esprit Saint dépasse une vertu). Dans la tradition chrétienne la notion de crainte peut en effet désigner des choses très différentes. Jean de Saint-Thomas distingue dans son livre Les dons du Saint-Esprit, 4 sortes de crainte. Pour comprendre les distinctions qui suivent, il faut déjà distinguer le mal de peine du mal de faute. Le mal de peine désigne la douleur ou la tristesse que nous pouvons éprouver face à un mal que nous subissons. Le mal de faute désigne la douleur ou la tristesse que nous pouvons éprouver face à un mal que nous causons.

Révision : les 4 formes de crainte selon Jean de Saint Thomas #

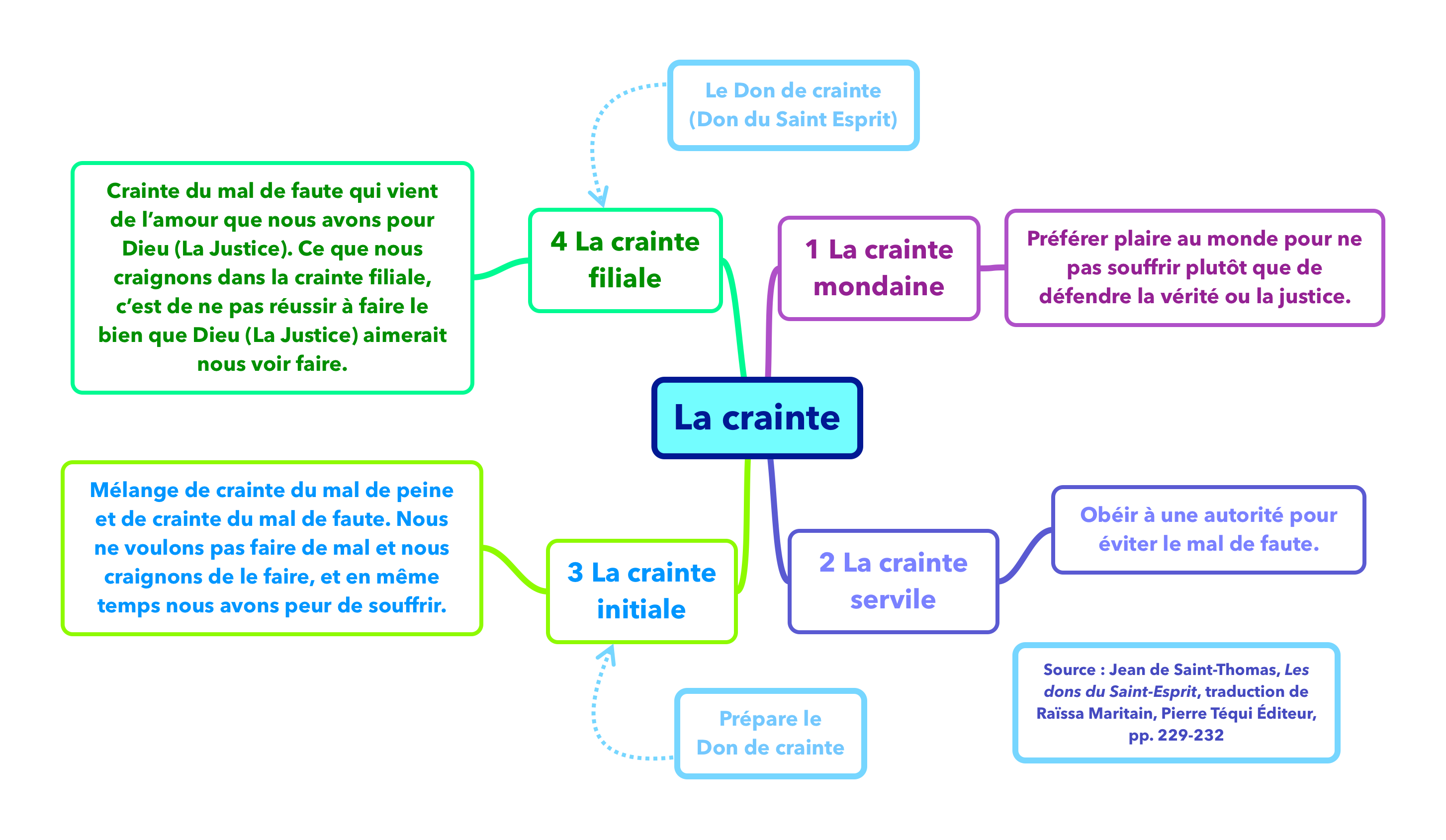

Pour ceux qui préfèrent un schéma, il y a aussi cette mindmap qui reprend les 4 sortes de craintes suivantes :

- La crainte mondaine : c’est le fait de préférer plaire au monde pour ne pas souffrir plutôt que de défendre la vérité ou la justice. Cette crainte est mauvaise, il est possible que ce soit elle qui soit en partie impliquée dans ce qu’Hannah Arendt appelle la « banalité du mal ».

- La crainte servile : c’est le fait d’obéir à une autorité pour éviter le mal de faute. Elle est servile car c’est se comporter comme un esclave vis-à-vis de cette autorité, ce n’est pas par un choix volontaire. Elle est cependant bonne car elle nous évite d’être cause du mal (à condition évidemment que l’autorité en question soit bonne aussi).

- La crainte initiale : c’est un mélange de crainte de mal de peine (de la douleur ou de la tristesse) et de crainte du mal de faute. Nous ne voulons pas faire de mal et nous craignons de le faire, et en même temps nous avons peur de souffrir. C’est une initiative personnelle à la différence de la crainte servile. Cette crainte est positive dans le sens où elle développe en nous la charité (le fait de ne pas faire le mal au prochain, ou de résister au mal pour faire le bien). Elle est cependant imparfaite car étant mélangée de la crainte du mal de peine, nous pouvons manquer d’initiatives dans certaines circonstances par peur de la douleur ou de la tristesse.

- La crainte filiale ou révérentielle : c’est la crainte du mal de faute qui vient de l’amour que nous avons pour Dieu. Ce que nous craignons dans la crainte filiale, c’est de ne pas réussir à faire le bien que Dieu aimerait nous voir faire. C’est la peur de le décevoir, non pas parce que nous aurions peur de son jugement, mais parce que nous avons peur de ne pas réussir à le remercier par nos actes pour sa bienveillance, c’est une sorte de peur de notre ingratitude à son égard. Le don de crainte correspond à la crainte filiale. C’est comme la crainte que tout enfant ressent quand il aime vraiment son père ou sa mère : il a peur de les décevoir, non pas parce qu’il a peur d’eux, mais au contraire parce qu’il les aime tellement qu’il veut réussir à leur dire merci en faisant preuve d’autant de bonté qu’eux dans ses propres actes. Cette peur est très positive car elle nous donne l’énergie, le courage, d’affronter les douleurs et les tristesses pour réussir à faire le bien. En fait, la crainte filiale est le témoignage que nous avons un amour puissant en nous pour Dieu (au sens de « Deus Caritas Est ») et que cet amour est plus puissant que la peur des douleurs ou des tristesses et nous rend alors capable d’agir en recherchant la justice dans nos actes.

La crainte filiale comme juste boussole pour parler de Dieu #

Dans le texte d’Augustin d’Hippone, il est possible d’interpréter la crainte et la peur dont il parle comme crainte filiale. Nous devons craindre de parler mal de Dieu car cela peut nous détourner de Lui ou détourner ceux à qui nous nous adressons de Lui. C’est pourquoi, la réflexion sur la bonne utilisation de la notion de personne pour distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est si importante, même si le mot personne ne se trouve pas directement dans la Bible.

Benoît de Saint Pierre m’a permis de découvrir il y a quelques années un texte de Catherine de Sienne au sujet de la crainte filiale qu’elle appelle sainte crainte. J’en profite pour vous le mettre à disposition : sainte Catherine de Sienne sur la sainte crainte.

La crainte filiale comme juste boussole pour parler aux hommes et parler d’eux #

Il me semble aussi que nous avons dans cette boussole mise en évidence par Augustin d’Hippone quand il s’agit de parler correctement de Dieu, une indication fiable pour aussi faire attention quand nous avons à parler à (et de) telle ou telle personne humaine. La crainte filiale n’est pas seulement la véritable échelle pour s’approcher de Dieu, elle est aussi la véritable échelle pour s’approcher de l’autre homme. Non pas certes parce qu’il faudrait faire preuve de crainte filiale vis-à-vis de chaque personne humaine que nous rencontrons, ce qui peut cependant se méditer, mais parce que toute personne humaine est désirée par Dieu et représente à notre égard, au fond, malgré sa propre liberté faillible qui lui fait choisir ses actions, une parole venant de Dieu. Cette parole venant de Dieu, aussi déformée soit-elle par les mauvais choix de la personne concernée, requiert de notre part une crainte filiale si nous voulons la recevoir avec justice et si nous voulons l’encourager avec justesse.

Unité d’essence ≠ unité de relation #

Emmanuel Housset, constatant que c’est dans le livre VII du De Trinitate que Saint Augustin utilise le terme de personne pour la première fois pour parler de l’homme, en déduit qu’il est possible de faire la distinction entre unité d’essence ou unité de nature et unité de relation pour l’homme également. Voilà exactement ce que dit Augustin, à la fin du §7 du Chap. IV du Livre VII :

« le mot personne est général, à tel point qu’il peut s’appliquer même à l’homme, malgré la distance infinie qui sépare l’homme de Dieu. »

On voit bien dans cette phrase que l’homme ne possède pas la même essence que celle de Dieu, la même nature. L’homme n’est pas Dieu, et la distance entre l’homme et Dieu est infinie. En revanche, l’homme est à l’image de Dieu, et donc de même que les personnes divines sont des personnes, de même chaque être humain est une personne. Or ce qui distingue les personnes divines entre elles, c’est le fait que chacune est une relation essentielle distincte des autres. Le Père désigne la relation essentielle de la paternité, le Fils, la relation essentielle de la filiation, le Saint-Esprit la relation essentielle de procession.

En méditant avec Emmanuel Housset sur cette notion de relation essentielle, nous pouvons en déduire que ce qui fait l’unité au sein même de la Trinité, c’est cette unité de relation, unité des relations essentielles entre elles. Et, en transposant ce que nous comprenons alors de l’unité de relation en Dieu-même, nous pouvons mieux comprendre ce qu’est la véritable unité pour l’homme et entre les hommes. L’homme peut résister aux brisures de sa vie par l’unité avec son Créateur. L’homme peut obtenir l’unité intérieure par son unité de relation avec son Créateur. Ou, pour le dire autrement, l’homme peut obtenir son unité intérieure en assumant son rôle de fils adoptif.

Et, si nous transposons ce qu’indique là Emmanuel Housset à la relation entre les hommes, nous trouvons un chemin pour comprendre ce que peut être une unité de relation entre les hommes. L’unité entre les hommes ne peut se réaliser que par l’unité de relation de chacun avec Notre Père. Cette unité de relation n’est pas une fusion entre les personnes humaines, puisqu’il y aurait alors la perte des distinctions entre les personnes, distinctions qui ont été voulues et désirées de toute éternité par Dieu. Cette unité de relation est une union où se réalise l’alliance des diversités, l’enrichissement mutuel des diversités. C’est la réjouissance de l’enrichissement mutuel de nos diversités. Et, c’est par la vivacité de la relation avec Notre Père que cette alliance des diversités entre les personnes humaines est rendue possible.

Comment parler de l’unité de relation à nos contemporains #

Le problème qui se pose à nous, c’est que nous côtoyons des personnes qui peuvent être très éloignées de la foi chrétienne ou qui peuvent même appartenir à d’autres religions que la religion chrétienne. Il est même possible de rencontrer des personnes qui ont du ressentiment pour la foi chrétienne. Le dernier rapport concernant l’état des lieux de la laïcité en France, rapport qui date de 2020, réalisé à la demande de notre gouvernement, indique que 47% des français se sentent liés à la religion catholique, mais que seulement 10% des français ont une pratique religieuse au moins une fois par semaine, en comptant toutes les religions présentes en France. Si on regarde la pratique religieuse au moins une fois par mois, ce chiffre monte à 14%, mais pour l’ensemble des religions présentes en France. 38% des français n’ont aucune pratique religieuse, même pas pendant les grandes fêtes religieuses, où 31% des français reconnaissent avoir une pratique religieuse.

En 2010, l’Ifop dans un sondage constatait que 64% des français se déclaraient liés au catholicisme, en 2020, ils ne sont plus que 47%. Les catholiques messalisants1 ne représentaient, en 2010, que 4,5 % de la population française contre 27 % en 1952. Les conséquences du rapport de la CIASE ne sont pas encore connues, mais on peut supposer que cela aura un impact négatif sur la confiance des français vis-à-vis de l’Église Catholique. Bref, il devient évident que le nombre de personnes éloignées de la foi chrétienne que nous rencontrerons sera, à moins d’un miracle, grandissant dans les prochaines années.

C’est pourquoi, il me semble important de se demander comment nous pourrions traduire ce que nous découvrons avec Augustin d’Hippone sur la notion d’unité de relation vis-à-vis de nos contemporains. Il me semble que cela ne pourra pas se faire en se comportant comme si nous étions au-dessus des personnes qui ne croient pas parce que nous aurions, par notre foi, accès à la vérité. Déjà, c’est sans doute mal comprendre la nature même de la charité que de se comporter ainsi, mais en plus, dans une ambiance faite de soupçon et de ressentiment, ce serait un véritable contre-témoignage vis-à-vis du Fils Éternel. Cela ne veut pas dire qu’Augustin ne nous dévoile pas une part importante de la vérité, mais cela veut dire que la vérité n’est pas quelque chose qui s’assène par supériorité aux autres, mais la vérité s’incarne dans le concret de nos actes par l’humilité : cette manière de faire peut se résumer par la formule Imitatio Christi. Cela ne veut pas dire qu’il faut être dans une pastorale de l’enfouissement, je dirais plutôt que nous devons être dans une pastorale de l’exemplarité. Il s’agit de réussir à témoigner de la vérité d’abord par nos actes tout en ne renonçant pas à dire d’où nous vient la motivation pour ces actes. C’est loin d’être facile. C’est même parfois une certaine prise de risque. Finalement, si on prend le temps de réfléchir, c’est un chemin de sainteté.

Il me semble qu’il nous faut nous recentrer sur la dignité de la conscience de chaque personne humaine. Qu’au lieu de dire trop rapidement que l’unité de relation pour l’homme c’est l’unité de relation avec son créateur, il est préférable de dire que l’unité de relation pour l’homme, c’est l’unité de relation avec sa propre conscience. En disant cela ou mieux, en l’incarnant, nous respecterons la diversité des personnes qui nous sont données, et nous respecterons aussi notre Créateur puisque c’est lui qui donne à toute personne humaine sa conscience. Il peut être bon de revenir sur la notion de conscience développée par Hannah Arendt dans son petit livre intitulé Considérations Morales pour mieux comprendre quel vocabulaire nous pourrions peut-être utiliser pour respecter ceux qui ne partagent pas notre foi.

Il me semble qu’il y a là une sorte de ligne de crête. En effet, certains pourraient être tenter de chercher une sorte d’unité de consensus où la vérité que le Christ nous a enseignée de sa vie serait relativisée au même rang que d’autres sources d’enseignement venant d’autres religions ou d’autres croyances. Nous aurions alors une sorte de syncrétisme, de nouvelle vague de New Age. Et on voit bien que le monde a de plus en plus tendance à nous attirer dans cette direction là, avec une notion de tolérance mal pensée. D’autres, conscients du danger de cette glissade vers une unité factice qui serait un réel affadissement de la saveur évangélique, pourraient être tentés par une sorte de repli identitaire ou encore de communautarisme où ils pourraient même aller jusqu’à refuser le vrai dialogue avec les personnes ayant d’autres croyances que la leur. Nous pourrions bien d’ailleurs si nous n’y prenions garde, jouer les deux rôles à la fois, unité artificielle avec ceux qui sont plus forts que nous par peur de nous faire écraser (crainte mondaine), repli identitaire face à ceux qui semblent plus faibles que nous (orgueil spirituel) ou pour se donner l’illusion qu’ensemble nous sommes plus forts qu’eux.

Il me semble qu’il est bon que nous restions attentifs à cette ligne de crête en abordant ce que dit Hannah Arendt. Non pas parce qu’elle ne nous dirait pas quelque chose d’essentiel, mais parce qu’il est bon de garder en tête ce qu’Augustin nous a appris en méditant La Parole : le salut est dans la relation essentielle avec notre créateur.

Conscience et consciousness #

Hannah Arendt et Considérations Morales #

Dans son livre Considérations Morales, Hannah Arendt médite sur deux propositions que Platon met dans la bouche de Socrate dans le dialogue aporétique2 le Gorgias :

- « Mieux vaut être traité injustement que de commettre un tort. »

- « Mieux vaudrait pour moi que ma lyre ou qu’un chœur sous ma direction donne des sons discordants ou des accords faux, et qu’une multitude d’hommes soit en désaccord avec moi, plutôt que moi, étant un, sois en disharmonie avec moi-même et me contredise.

Évidemment, ces deux propositions s’opposent radicalement à ce que Thucydide (-460, -400 ou -395) pouvait dire dans son livre La guerre du Péloponnèse :

« Les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles subissent ce qu’ils doivent subir. »

Selon Hannah Arendt, il n’existe qu’un seul passage dans toute la littérature grecque qui rejoint ce que dit Socrate. On le trouve dans l’un des rares fragments que nous avons de Démocrite (-460, -370), le fragment B45 :

« Plus malheureux (kakodaimonesteros3) que celui que l’on traite injustement est le malfaiteur. »

Cela montre à quel point ce que pouvait dire Socrate pouvait surprendre dans sa Grèce natale. C’est à partir de cette innovation socratique qu’Hannah Arendt va mettre en évidence une spécificité de notre conscience qui est d’être capable d’instaurer un dialogue intérieur où nous pouvons soit être l’ami de nous-mêmes ou au contraire être notre propre ennemi. Être ami de soi-même signifie alors que lorsque nous rentrons seul chez nous, nous sommes heureux de nous retrouver avec nous-mêmes, nous nous sentons en présence d’une personne digne d’être connue, digne d’être côtoyée. Tout se passe donc comme si dans l’unité de nous-même nous étions capable de nous dédoubler, pour rendre possible cette relation d’amitié de soi avec soi.

Or si nous commettons l’injustice, quand nous rentrons seul le soir chez nous, nous nous retrouvons avec cette personne injuste que nous sommes devenue. Et, comme cette personne, c’est nous-même, nous ne pouvons pas nous séparer d’elle et devons donc subir sa présence, notre présence. On comprend bien alors pourquoi il vaut mieux subir l’injustice que la commettre. En subissant une injustice, nous nous retrouvons le soir avec la victime, nous pouvons compatir avec elle, nous ne nous retrouvons pas avec l’injuste, tandis qu’en commettant l’injustice nous nous retrouvons le soir avec l’injuste et nous devons subir sa présence.

La distinction conscience et consciousness en elle-même #

De ces considérations, Hannah Arendt en déduit qu’il est possible grâce à Socrate de distinguer en nous-même deux types de conscience :

- Une conscience qu’elle désigne par le mot anglais conscience ;

- Un autre type de conscience qu’elle désigne par le mot anglais consciousness.

Malheureusement, en français nous n’avons qu’un seul mot pour traduire ces deux mots anglais. Il n’est donc pas facile dans notre langue de distinguer cette dualité originaire en nous-même.

Il me semble qu’il est possible de distinguer ainsi les deux concepts qu’elle nous propose :

- Le mot conscience ici désigne plutôt ce que la tradition appelle la conscience morale, c’est elle qui est censée nous dire ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter, « c’était la voix de Dieu avant qu’elle ne devienne le lumen naturale ou la raison pratique kantienne », comme elle nous le dit.

- La consciousness dont elle parle, n’est pas prescriptive. Elle représente plutôt cette sorte de témoin que nous sommes pour nous-même, témoin qui sait ce que nous faisons et ce que nous désirons, avec qui nous pouvons dialoguer silencieusement.

De l’importance de penser #

Hannah Arendt en déduit que justement penser, c’est oser ce dialogue silencieux permis par la consciousness. Ce que l’injuste craint le plus, c’est justement de se retrouver avec ce témoin. C’est pourquoi l’injuste refuse de penser. L’injuste va mettre en place à l’intérieur de lui-même une stratégie de fuite de la pensée. Il va se tourner exclusivement vers la réalisation de ses désirs et s’il dialogue alors intimement avec lui ce ne sera que pour déterminer les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour réaliser ses désirs, ce sera un faux dialogue. Il refusera d’interroger ses désirs, il préférera choisir l’excitation des désirs intenses plutôt que le risque du renoncement à ses désirs auquel le dialogue silencieux peut aboutir. L’excitation des désirs joue alors un rôle comparable aux anesthésiques : en refusant le dialogue silencieux rendu possible par la consciousness, il anesthésie sa conscience morale. Ou pour le dire autrement, la consciousness désignant cette capacité proprement humaine de nous dédoubler à l’intérieur de nous-même, capacité qui rend possible le dialogue silencieux intérieur, est aussi la condition préalable de toute conscience morale.

L’amitié avec soi #

Pour que ce dialogue silencieux intérieur puisse se faire, encore faut-il que je sois l’ami de moi-même, encore faut-il que je sois en harmonie avec moi-même. L’exigence de justice, n’est pas seulement une exigence morale, c’est une exigence qui permet de respecter qui je suis, c’est une exigence qui permet de respecter ma dignité d’être humain, en sauvegardant cette capacité proprement humaine de dialoguer intérieurement, c’est-à-dire de penser.

Danger du taedium sui #

On peut imaginer que le taedium sui, le dégoût de soi, vient empêcher ce dialogue silencieux. Pour réussir à prendre le temps de dialoguer intérieurement, il est sans doute préférable de ne pas être dégoûté de soi. Cet absence de dégoût de soi suppose un haut degré de moralité, c’est-à-dire le fait de choisir la justice dans le quotidien de nos actions, ou alors elle suppose d’avoir réussi à se pardonner. On peut imaginer qu’il est difficile d’apprendre à se pardonner à soi-même sans avoir d’abord été pardonné par une tierce personne. Cela permet de mieux comprendre à quel point le pardon est si important. C’est l’acte gratuit qui peut permettre à une personne de se réconcilier avec elle-même afin qu’elle soit à nouveau capable de dialoguer silencieusement avec elle-même. Et ce faisant, elle redevient à nouveau capable d’être juste !

De l’importance du dialogue silencieux intérieur #

Hannah Arendt voit dans ce dialogue silencieux intérieur de soi à soi, la solution qui peut nous permettre d’éviter ce qu’elle désigne par l’expression banalité du mal. En effet, sans ce dialogue silencieux, la faculté de juger ne peut pas s’exercer correctement. La faculté de juger et la faculté de penser, bien que différentes, sont liées. La faculté de juger a besoin de la faculté de penser pour s’exercer. Ainsi, renoncer à exercer la faculté de penser entraîne le renoncement à l’exercice de la faculté de juger. C’est sans doute ainsi que les plus grandes atrocités ont pu voir le jour au XXème siècle et particulièrement celle de la Shoah pour laquelle Hannah Arendt est si sensible. Pour résumer tout cela, il suffit de lire ce qu’elle dit à la fin de Considérations morales :

« La faculté de juger les cas particuliers (découverte par Kant), l’aptitude à dire « c’est mal », « c’est beau », etc., n’est pas la même chose que la faculté de penser. La pensée a affaire à des invisibles, des représentations d’objets absents ; le jugement se préoccupe toujours de particuliers et d’objets proches. Mais les deux sont reliés de la même façon que la consciousness et la conscience. Si la pensée, le deux-en-un du dialogue silencieux, actualise la différence au sein de notre identité, que connaît la consciousness, et donc fait de la conscience son sous-produit, alors le jugement, le sous-produit de l’effet libérateur de la pensée, réalise la pensée, la rend manifeste au monde des apparences où je ne suis jamais seul et toujours trop occupé pour pouvoir penser. La manifestation du vent de la pensée n’est pas la connaissance ; c’est l’aptitude à discerner le bien du mal, le beau du laid. Et ceci peut bien prévenir des catastrophes, tout au moins pour moi-même, dans les rares moments où les cartes sont sur table. »

Avec ce que dit Hannah Arendt quand elle décrit la distinction entre consciousness et conscience, avec cette notion de dialogue silencieux qui définit selon elle la pensée, il me semble que nous avons un nouveau vocabulaire qui permet de reprendre ce que disait Augustin d’Hippone concernant la notion d’identité de relation sans forcément être obligé de requérir de notre interlocuteur la croyance préalable en l’existence de Dieu. L’enjeu est de taille, puisque l’enjeu, c’est celui de la justice partagée avec tous ceux qui ne partagent pas notre foi, c’est l’encouragement mutuel pour la justice sans avoir à imposer notre foi aux autres.

La relation dont Augustin parle est une relation d’amour #

En méditant le chapitre V du livre VI du De Trinitate, Emmanuel Housset arrive à la conclusion que l’unité de relation est une unité d’amour. Voici comment il la décrit :

« De ce point de vue, la réflexion trinitaire est une source intarissable pour l’intelligence de la personne, parce qu’elle conduit à briser les catégories traditionnelles, pour penser une unité qui n’est pas une simple unité d’essence désindividuante, mais une unité d’amour comme communion active, qui ne supprime pas la différence, mais en vit. L’unité de personne est donc bien radicalement autre que l’unité de nature en ce qu’elle est l’unité d’une relation essentielle à autre chose qu’elle4. »

Un peu plus loin, Emmanuel Housset nous met en garde contre un excès inverse qui consisterait d’abord à ne penser Dieu qu’en terme de relation interpersonnelle, et ensuite par la transposition à l’homme, à ne concevoir la personne humaine qu’en terme aussi de relation interpersonnelle, comme si chaque personne n’existait qu’au travers de ses relations. Voici précisément ce qu’il dit :

« Cependant, Dieu ne peut pas non plus disparaître en de pures relations et, dès lors, ces relations essentielles ne font que reconduire à la substance de Dieu comme capacité à se tenir soi-même, qui demeure le sens absolu de la personne5. Saint Augustin n’accepterait donc pas que la personne de Dieu soit comprise uniquement à partir de l’interpersonnalité, et c’est pourquoi il faut sauvegarder l’unité de la substance, qui pourrait être perdue avec la seule considération de l’amour. La Trinité n’est ni trois choses ni trois relations, et il est capital de ne pas séparer le sens relatif et le sens absolu de la personne. On peut se demander à cette occasion si certaines conceptions contemporaines de l’intersubjectivité, qui écartent tout sens absolu de la personne humaine, ne sacrifient pas elles aussi, en partie, le sens d’être de la personne6. »

- Sens relatif de la personne : la personne se définirait en partie par ses relations essentielles ;

- Sens absolu de la personne : pour Dieu, c’est la capacité à se tenir soi-même, pour l’homme c’est la capacité relative à se tenir soi-même. Nous retrouvons là la notion de liberté.

Différence entre Augustin et Aristote #

La notion de substance telle qu’Augustin l’utilise pour décrire la substance divine devient très différente de la notion de substance chez Aristote. La substance chez Aristote est désindividuante, elle ne tient pas compte de la richesse apportée par l’individuation. L’individuation est toujours pensée comme accidentelle et jamais comme essentielle. Ce qu’Augustin nous fait comprendre, c’est qu’en Dieu, la substance divine est essentiellement constituée de trois personnes et Dieu est donc à la fois essence et personnes. En transposant ce qu’on découvre en Dieu à l’homme, on arrive alors à mieux comprendre que la personnalité de chaque personne humaine n’est pas un accident dû à l’individuation par la matière, ni même à un accident dû à son histoire personnelle, mais un développement de son essence propre, même si une partie de cette essence est commune à tout être humain, ce n’est qu’une partie seulement. Voici précisément ce qu’il dit.

La christologie d’Augustin comme source d’une nouvelle anthropologie #

Augustin n’utilise pas si souvent que cela le terme de personne pour parler de la Trinité. En revanche, il va régulièrement l’utiliser pour parler du Christ et du fait que le Christ réalise en sa personne l’unité de deux natures, la nature divine et la nature humaine. Il va transposer cette unité réalisée par la personne du Christ à l’union de l’âme et du corps chez l’homme. La personne humaine désigne alors l’unité de l’âme et du corps, unité pensée par analogie avec l’unité des deux natures dans le Christ :

« Car, de même que l’union de l’âme et du corps dans une seule personne constitue l’homme, de même l’union de Dieu et de l’homme dans une seule personne constitue le Christ. Dans la personne humaine, il y a union et mélange du corps et de l’âme, dans la personne divine il y a mélange et union de Dieu et de l’homme7. »

Véritable unité et fausses unités #

La fausse unité du phénomène de bouc émissaire #

Nous avons vu qu’il était possible avec Augustin d’Hippone de parler d’identité de relation et qu’une bonne compréhension de cette identité de relation pouvait nous aider à mieux comprendre l’unité entre les hommes. Pour mémoire, nous disions qu’une véritable unité entre les hommes n’étaient réellement possible que si les hommes vivaient pleinement chacun d’abord leur filiation adoptive avec Dieu. Cette filiation adoptive permettant de faire vivre la véritable unité entre les hommes que nous appelons fraternité. Cependant, nous sommes obligés de constater qu’il existe plusieurs manières pour les hommes de s’unir les uns aux autres. Et que, malheureusement, la manière la plus fréquente dans l’histoire, c’est sans doute celle que nous retrouvons dans le phénomène de bouc émissaire si bien mis en évidence par le philosophe français expatrié aux États-Unis, René Girard. C’est en effet les principales fausses unités que nous pouvons rencontrer : l’unité contre une victime émissaire ou celle contre un bouc émissaire. Cela crée une sorte de fraternité certes, mais une fraternité complètement corrompue, une singerie de fraternité, sans doute toujours orchestrée spirituellement finalement par cette créature orgueilleuse, mais diablement intelligente, que les pères de l’Église appelait le singe de Dieu.

Quittons donc un peu le 4ème siècle de saint Augustin pour découvrir la pensée de René Girard concernant ce qu’il appelle la crise mimétique. En effet, nous vivons en ce moment des tensions un peu partout sur notre planète avec de nombreuses inquiétudes liées à la pandémie ainsi qu’aux crises économiques qui pourraient se développer à sa suite. Cette traversée de crises risque de nous faire rechercher une certaine forme d’unité, de fausse unité. C’est pourquoi, il me semble opportun dans notre cours sur la personne de nous arrêter un peu sur les dangers des fausses unités, qui peuvent finalement venir blesser de nombreuses personnes. Cela nous permettra de résister aux tentations que nous pourrons rencontrer de céder un peu trop vite à la mise en place de nouveaux boucs émissaires. Voici un diaporama qui vous permettra de découvrir ce qu’est la crise mimétique selon René Girard.

La spirale mimétique sans désir mimétique initial #

Texte de René Girard sur la poignée de mains : Poignée de mains.

La fausse unité, l’unité horizontale #

Une autre forme d’unité peut aussi se rencontrer. C’est celle qui a été particulièrement bien mise en évidence par l’écrivain canadien Michael D. O’Brien dans son livre Père Elijah, une apocalypse. Elle est plus subtile à identifier. C’est une unité qui repose sur une absence de transcendance. C’est l’idée que l’homme par ses seuls forces pourrait réussir à faire unité. D’abord il réussirait à faire une sorte d’unité des valeurs en tenant compte de tout ce qu’il y a de positif dans l’ensemble des sagesses humaines. Il réussirait à trouver un consensus compatible avec toutes les cultures. Un certain nombre de personnes ont pensé à la règle d’or par exemple, dont des mouvements catholiques. Clive S. Lewis lui-même y a pensé en partie dans son livre l’Abolition de l’Homme, même si ce n’était pas non plus chez lui pour oublier le Christ mais plutôt pour indiquer qu’il y avait dans toutes les cultures une trace de la Loi Naturelle.

On a parfois aussi utilisé la philosophie de Kant comme étant la nouvelle norme immanente de la morale humaine. En France, il est fort possible, comme le suggère Patrick Cabanel, historien spécialiste de l’histoire du protestantisme en France, et comme le laisse penser aussi Vincent Peillon, philosophe spécialiste de Ferdinand Buisson, que les hommes de la IIIème république ont choisi sciemment Kant pour remplacer la morale catholique. Il est vrai que l’impératif catégorique kantien a le mérite de ne faire appel qu’à la raison pour fonder la morale du devoir. Et c’est vrai que l’impératif catégorique kantien est proche de la règle d’or, voire s’avère même être plus respectable encore que la règle d’or.

Le problème de cette forme d’unité horizontale, me semble tenir en trois erreurs principales :

- La première erreur avait déjà été dénoncée par Charles Péguy dans son Victor Marie, Comte Hugo : il y disait en effet que « le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains. » Il est bien beau en effet de défendre des valeurs, et il est sans doute vrai que les valeurs sont des traces de la Loi Naturelle en l’homme. Mais les valeurs pour exister doivent être incarnées. Elles demandent donc de développer nos vertus. Des valeurs sans vertus, ce sont des mains pures sans mains.

- La deuxième erreur, liée en un sens à la première, c’est de croire que l’homme par ses seules forces réussiraient à devenir vertueux. Il suffirait de vouloir devenir vertueux pour réussir à le devenir. Je crois que cette erreur est l’une des pires sortes d’orgueil spirituel qui soit, car elle peut se draper du manteau de l’humanisme et de l’apparente bonne volonté. Cela consiste à croire que par des techniques humaines, les humains réussiraient finalement à se sauver par eux-mêmes. Il existe de nombreux projets qui portent cette croyance. Le projet de Marshall Rosenberg visant à enseigner aux hommes sa méthode de Communication Non Violente en est un par exemple, mais d’autres méthodes psychologiques peuvent aisément prétendre à ce même type de projets. Tous ces projets se caractérisent par l’idée que l’homme par sa science psychologique ou sa science biologique, ou une complémentarité des deux, finirait par réussir à dompter la nature humaine aux émotions si capricieuses. En eux-mêmes ils peuvent être sans doute source d’enseignement, c’est le fait de croire qu’ils seraient capables de suffire à l’homme pour résoudre ses propres problèmes qui me semble d’une profonde naïveté. C’est une tentation très présente aujourd’hui, que ce soit via les différentes formes de développement personnel, le transhumanisme ou via une sorte de New-Age 2.0, voire dans des mélanges plus ou moins variés des trois. Je crois que cette tentation mésestime l’ampleur du péché originel d’un côté et de l’autre côté mésestime l’existence de réels pervers parmi les hommes, pervers au sens de Dany-Robert Dufour méditant Bernard De Mandeville.

- La troisième erreur est de croire que les problèmes humains ne prennent leur source que dans la nature humaine. C’est oublier le rôle des anges déchus dans les dysfonctionnements humains. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables de nos erreurs, de nos manquements, de nos péchés, mais cela veut dire que des forces spirituelles souhaitent nous voir trébucher et agissent donc aussi en ce sens. Sous-estimer leur puissance en nous pensant capables de leur résister par nos seules forces me semble bien naïf, bien orgueilleux. Il me semble préférable de suivre le conseil de saint Paul dans l’Épitre aux Éphésiens 6, 10-12 :

« En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’amure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. »

Quand il parlait des vertus, Thomas d’Aquin, fin connaisseur des Écritures, n’envisageait pas le développement des vertus humaines sans l’aide de Dieu. C’est toute la thématique des vertus infuses et des dons du Saint Esprit. Jean l’Évangéliste nous enseignait dès le premier siècle ces paroles du Christ : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la vie, Nul ne vient au père sinon par moi. » Il me semble profondément naïf de croire que nous pourrions faire unité dans nos communautés humaines par les seules forces horizontales humaines. Il me semble bien naïf de croire que nous pourrions réussir en nous passons du Christ et de l’Esprit Saint.

C’est ce que Michael D. O’Brien nous donne à voir dans son « thriller religieux » en imaginant un président de l’Europe comme figure de l’antéchrist. Il faudra toute l’humilité de son père Elijah pour résister aux séductions de ce fin humaniste.

La notion de tolérance #

Une autre manière de se laisser séduire par une sorte d’unité horizontale, c’est de défendre un peu trop naïvement la tolérance. Bien que je vous encourage à développer une saine tolérance, il me semble cependant prudent de nous rappeler qu’il ne peut y avoir de réelle tolérance sans l’aide du Christ. Pour mieux vous faire comprendre cela, il me semble important que nous nous arrêtions sur ce Diaporama s’inspirant d’une conférence donnée par le philosophe français Paul Ricœur (1913-2005).

-

Les catholiques messalisants : les catholiques qui vont régulièrement à la messe. ↩︎

-

Une aporie est une impasse intellectuelle, un problème qui reste ouvert sans qu’une solution évidente n’apparaisse. Un dialogue aporétique est donc un dialogue qui se termine sur un problème ouvert et ne fournit pas forcément de solution. De nombreux dialogues socratiques de Platon sont des dialogues aporétiques. ↩︎

-

Plus malheureux ou plus infortuné, plus malchanceux. ↩︎

-

Emmanuel Housset, La vocation de la personne, édition PUF Épiméthée 2007, p. 70. ↩︎

-

De Trinitate, V, chap. 5, § 6 ↩︎

-

Emmanuel Housset, La vocation de la personne, édition PUF Épiméthée 2007, p. 72. ↩︎

-

Lettre 137. ↩︎